エウオプロケファルスとは

| 学名(属名) | Euoplocephalus |

| 名前の意味 |

装甲された頭

eu-oplos(十分に武装した)[ギリシャ語]-kephalē(頭)[ギリシャ語] |

| 分類 | 鳥盤目・装盾類 (装盾亜目・曲竜下目) |

| 全長 | 約6 - 7m |

| 食性 | 植物食 |

| 生息時期 | 白亜紀後期 |

| 下分類・種名 | Euoplocephalus tutus |

| 論文記載年 | 1910 |

| 属名の記載論文 |

Note on the parietal crest of Centrosaurus apertus and a proposed new generic name for Stereocephalus tutus.

The Ottawa Naturalist. 24. by Lawrence M. Lambe. 1910. |

特徴

エウオプロケファルスは白亜紀後期の北米に生息した、アンキロサウルス科を代表する恐竜の一種です。「ユーオプロケファルス」とも呼ばれます。最大の特徴は、全身を覆う骨質の装甲(皮骨板)と、尾の先にある強力なハンマー(テールクラブ)です。

この尾のハンマーは、巨大な骨の塊と、それを支える硬直した尾の後半部から成り立っていました。尾の腱は骨化することで強度を高め、しなやかな「取っ手」と重い「先端」を一体化させていました。研究によると、このハンマーはティラノサウルス類の脚の骨を粉砕するほどの、絶大な破壊力を持っていたと推定されています。

エウオプロケファルスは1902年以来15体以上の化石が発見され、よろい竜の中では研究の進んでいる属です。

足跡の化石も見つかっており、それほど遅くなかったことがわかっています。

アンキロサウルス科に属するエウオプロケファルスの歯は小さく、植物をすり潰すのにはあまり適していませんでした。幅広い口先で地面の低い植物をまとめて刈り取り、体内で発酵させて消化していたと考えられています。

アンキロサウルス科の恐竜に共通する驚くべき特徴として、骨でできた「まぶた」(眼瞼骨)が挙げられます。もちろんエウオプロケファルスもこの特徴を持っており、目を閉じるだけで弱点の眼球を骨のシャッターで防御できました。また、頭骨の内部には非常に複雑に曲がりくねった鼻腔があり、吸い込んだ空気を温めたり、湿らせたりするほか、大きな声を出してコミュニケーションをとるのにも役立ったと考えられています。

ゼンケンベルク自然博物館(Senckenberg Naturmuseum, Germany.)

発見と論文記載

出典:New genera and species from the Belly River Series (mid-Cretaceous). Geological Survey of Canada Contributions to Canadian Palaeontology. 3. by Lawrence M. Lambe. 1902.

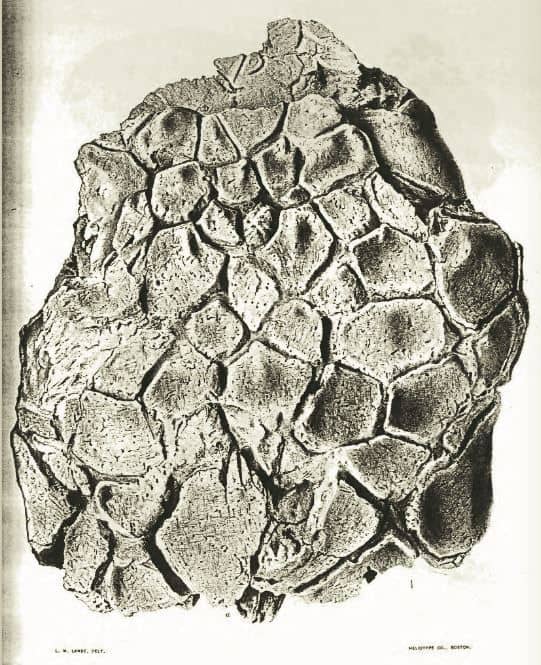

1897年8月、カナダの古生物学者ローレンス・ランベ(Lawrence Morris Lambe)は、カナダ・アルバータ州レッドディア川で、頭骨を発掘しました。1902年、この頭骨化石(標本番号CMN 0210)に基づき、新属新種ステレオケファルス(Stereocephalus tutus)として記載されます。

ところが属名Stereocephalusは既に昆虫の名称に使われていることがわかり、1910年エウオプロケファルス(Euoplocephalus tutus)と記載し直されました。

1964年ドイツの古生物学者オスカー・クーン(Oskar Kuhn)によって「エウオプロケファルスをアンキロサウルスと同属とする」説が提唱されましたが、1971年ウォルター・クームズ(Walter Coombs)がよろい竜の頭骨多様化に関する論文を発表し、属名として復活しました。

「ゴミ箱」から生まれた多様性:研究史の大きな転換

エウオプロケファルスは、長年にわたり、カナダのダイナソーパーク累層から産出するアンキロサウルス科の化石のほとんどが分類される「ゴミ箱分類群(wastebasket taxon)」として扱われてきました。そのため、「最もよく知られたよろい竜」とされてきました。

しかし、2010年代に入り、ヴィクトリア・アーバー博士らを中心とした研究チームがこれらの化石を詳細に再検討した結果、これまでエウオプロケファルスとされていた標本の多くは、実際には アノドントサウルス (Anodontosaurus) や スコロサウルス (Scolosaurus) といった、異なる属の恐竜であることが明らかになりました。

この研究により、白亜紀後期の北米には、私たちが考えていたよりもずっと多様なアンキロサウルス科の恐竜が生息していたことが分かりました。現在、正真正銘のエウオプロケファルス・トゥトゥス (Euoplocephalus tutus) と言えるのは、最初に記載された頭骨を含む、ごく少数の標本に限られています。これは、科学の進歩が、過去の常識をいかに塗り替えていくかを示す、非常に興味深い一例です。

エウオプロケファルスの切手・化石ギャラリー