アーケオプテリクス | 始祖鳥とは

| 学名(属名) | Archaeopteryx |

| 名前の意味 |

古代の翼

archaio(古代の)[ギリシャ語]-pteryx(翼)[ギリシャ語] |

| 分類 | 竜盤目・獣脚亜目・アーケオプテリクス科 |

| 全長 | 約50cm |

| 食性 | 肉食(昆虫、小動物など) |

| 生息時期 | ジュラ紀後期(約1億5000万年前) |

| 下分類・種名 | Archaeopteryx lithographica |

| 論文記載年 | 1861 |

| 属名の記載論文 | von Meyer, H. (1861). Archaeopterix lithographica (Vogel-Feder) und Pterodactylus von Solnhofen. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geognosie, Geologie und Petrefakten-Kunde. |

揺れ動く「最古の鳥」の座

アーケオプテリクス(始祖鳥)は、1861年にドイツのゾルンホーフェン石灰岩層から発見された、恐竜と鳥類の両方の特徴を持つ化石生物です。ダーウィンの進化論が発表された直後に発見されたこともあり、「失われた環(ミッシング・リンク)」の象徴として、また「最古の鳥」として150年以上もの間、科学史において特別な地位を占めてきました。

アーケオプテリクスは、現代の鳥類と同じように左右非対称の風切羽を持つ一方で、鋭い歯のある顎、鉤爪のある3本の指、骨のある長い尾といった、獣脚類恐竜の特徴を色濃く残しています。

しかし、1990年代以降、中国でアンキオルニスをはじめとする鳥に似た羽毛恐竜の化石が多数発見されたことで、アーケオプテリクスの位置づけは大きく見直されています。現在では、アーケオプテリクスは鳥類へと至る進化の系統樹の根元近くに位置するものの、数多くいる「鳥の親戚」の一員であり、現生鳥類の直接の祖先ではない、という見方が有力になっています。

黒い翼と限定的な飛行能力

by Gemini.

アーケオプテリクスがどの程度飛べたのかは、長年の議論の的です。肩の関節の構造上、翼を真上にまで持ち上げることができず、現代の鳥のような力強い羽ばたきは不可能だったと考えられています。また、飛翔筋が付着する胸骨も小さく未発達でした。しかし、左右非対称の風切羽は揚力を生み出すのに適しており、木から木へ滑空したり、助走をつけて短い距離をジャンプしたりする能力は持っていたと推測されています。

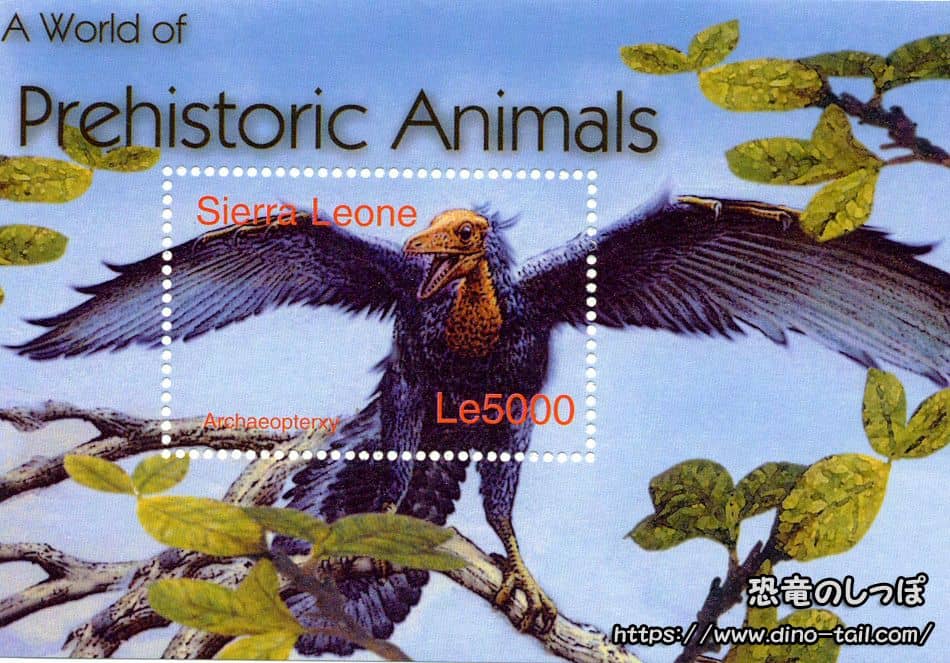

2011年には、化石に残されたメラノソームの分析から、羽毛の一部が黒色であったことが判明しました。この黒い色素(メラニン)は、羽毛の強度を高める効果があるため、飛行能力を補助していた可能性があります。前肢や尾の羽毛は、黒や濃い灰色を基調とし、おそらく白との縞模様になっていた可能性が高いことが示唆されています。これらの羽毛が求愛行動などのディスプレイに使われたとすれば、白と黒のコントラストがはっきりした美しい姿で仲間たちの気を引いていたのかもしれません。

化石が発見されたゾルンホーフェンは、当時は熱帯の浅い海に浮かぶ島々でした。アーケオプテリクスは、こうした島々で昆虫や小動物を捕食して暮らしていたと考えられています。

鳥類としての始祖鳥

アーケオプテリクス(始祖鳥)は、現生の鳥類に似た翼の構造をしています。

始祖鳥は、現生鳥類の直接的な祖先ではないと考えれています。

風切羽は、軸に対して左右非対称に羽枝と呼ばれる細かい羽毛(太さは1mm未満です)が生えています。羽枝の両側にも細かい毛が枝分かれ状に並んでおり(小羽枝)、この枝の途中に、カギの形をしたもの(小鉤)がたくさんついています。カギの形をした小鉤が隣の羽枝に引っかけて、大きな羽のかたまりを形づくっています。

飛翔するのに適したこの構造を、アーケオプテリクス(始祖鳥)は備えていました。反面、アーケオプテリクス(始祖鳥)が羽ばたいて飛べたのか、樹上などから滑空するのみだったのかは議論の的になっています。

先述のとおり、近年の研究では、アーケオプテリクス(始祖鳥)は現生鳥類の直接の祖先ではないことがわかっています。始祖鳥は初期の鳥類ではありますが、現生鳥類へ至る進化の枝上には含まれていません。始祖鳥が生息していたジュラ紀後期(約1億4600万年~1億4100万年前)に、どの程度鳥類が多様化していたのかはわかっていません。

恐竜-獣脚類としての始祖鳥

始祖鳥が発見された1861年、羽毛をもつ=鳥類が常識でした。そのため、始祖鳥は鳥類に分類されています。

ところが、1990年代以降、中国などから羽毛をもつ恐竜が多数発見されました。

かつて「鳥類だけの特徴」と考えられていた形質の多くが、より広範な獣脚類恐竜(特にマニラプトル類や原鳥類と呼ばれるグループ)に共通して見られるものだったのです。「中空の骨」「叉骨(ウィッシュボーン)」「複雑な構造を持つ羽」「翼のように長い前肢」などの共通の形質は、鳥類と恐竜(獣脚類)の線引き(どこからが恐竜でどこからが鳥類なのかの判断)を難しくしています。

始祖鳥は、鳥類としての分類 [鳥網] - [古鳥亜網] - [始祖鳥(アーケオプテリクス)目] - [アーケオプテリクス科] の側面をもつ他に、恐竜の一種とも考えれており、恐竜としての分類 [竜盤目] - [獣脚類] - [テヌタラ類] - [コエルロサウルス類] - [マニラプトル類] にも属しています。

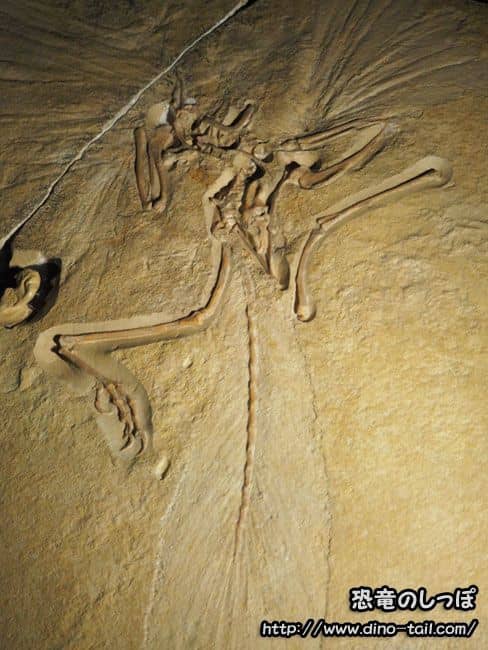

保存状態の良い化石 - ゾルンホーフェンの環境

1億5000万年前のゾルンホーフェン地方はサンゴ礁に囲まれ、外海との水の循環が乏しいラグーンの底層では、水が滞留しやすい環境でした。温暖で乾燥した気候が海水の蒸発を促し、塩分濃度が非常に高い海水が底層部に溜まった結果、酸素が極端に少ない「無酸素状態」または「貧酸素状態」が生じていました。生物にとっては過酷な環境にあったのです。

このような環境は、生物の死骸を分解するバクテリアや、死肉を食べる底生生物の活動も困難な状況を作り出したのです。そのため、ラグーンに落下したり、嵐で流されたりしてきた生物、例えば始祖鳥の死骸は、分解や捕食されることもなく、その姿をほとんど保ったまま、きめ細かい泥の中に静かに埋没していくことになりました。

このプロセスにより、骨格が関節したままの状態で保存されるだけでなく、羽毛のような極めて繊細な組織の痕跡さえも、鮮明な印象化石として残されたのです。

ゾルンホーフェン博物館 - ブルガーマイスター・ミュラー博物館(Museum-Solnhofen | Bürgermeist-Müller-Museum,Germany.)

ゾルンホーフェンから産出する化石は、始祖鳥だけではありません。発見される化石群は、当時の生態系がいかに多様であったかを示しています。ラグーンの周辺には、アンモナイトやイカ類、翼竜、甲殻類、昆虫など多種多様な生物が生息したことが分かっています。

鮮明な状態で残されたこれらの化石群は、海洋の無脊椎動物から空を飛ぶ脊椎動物まで、ジュラ紀後期の食物連鎖を詳細に調べるための貴重な情報源となっています。

主な始祖鳥標本

1861年 ヘルマン・マイヤー(Hermann von Meyer)によって始祖鳥が記載される基になった標本は、"Single Feather"と呼ばれる単一の羽根でした。

始祖鳥には、所蔵地名称で呼ばれる標本が多数あります。

ロンドン標本 (標本番号BMNH 37001)

1861年に発見された、最初の骨格化石です。頭骨を欠いていますが、美しい羽毛の印象が残っており、縦60cm、横40cmの石灰石板にほぼ全身が保存されています。ダーウィンの進化論を裏付ける重要な証拠として科学史にその名を刻みました。

1861年にドイツのランゲナルテム近郊で発掘された標本は地元の医師に医療サービスへの代償として譲渡され、その後ロンドンの自然史博物館に700ポンドで売却されたようです。1863年大英自然史博物館にいたリチャード・オーウェン(Richard Owen)によって、始祖鳥"Archeopteryx macrura"と同定されました。 1961年に無効名となり、現在では"Archeopteryx lithographica"とされています。

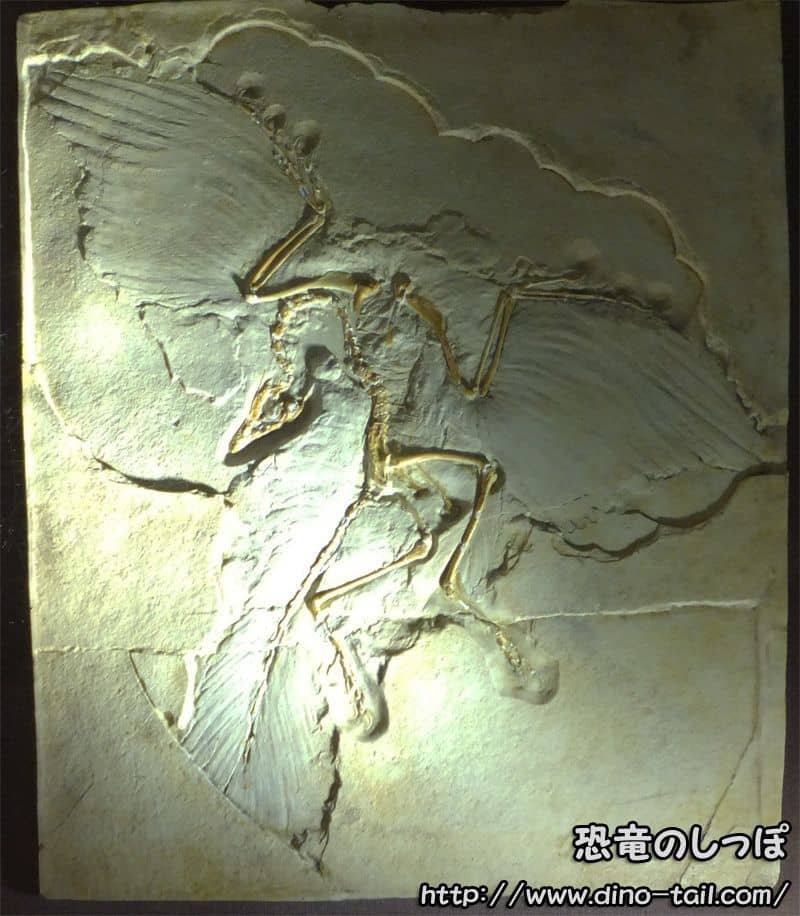

ベルリン標本 (標本番号HMN 1880/81)

1874年か1875年に発見された、最も完全で美しい標本です。縦46cm、横38cmの石灰石板に、頭骨を含め、ほぼ全身の骨格が揃っており、「世界で最も美しい化石」と称されることもあります。私たちが「始祖鳥」と聞いてイメージする姿は、ほとんどがこの標本に基づいています。

顎には鋭い歯がずらりと並んでいるのが明瞭に確認でき、始祖鳥が歯を持つ「爬虫類的な鳥」であることを示した標本です。

1874-75年に地元の農家によって、ドイツ・アイヒシュテット近郊のブルメンベルグで発見された標本です。 1876年 発見者だった農家は、牛の購入代金を得るためにこの化石を売却しました。 1877年-1881年間にバイヤーたちの手を通り、最終的にベルリン自然史博物館に譲渡されます (当時のドイツ通貨で、20000ゴールドマルクの取引だったそうです。ゴールドマルクは金本位通貨でした(2790マルクで1000gの純金と等価)。 取引額20000ゴールドマルク=金7168.4gと等価値。始祖鳥ベルリン標本の価値を考えると、安い?)。

頭部を含む完全は標本で、1897年にヴィルヘルム・ダムス(Wilhelm Dames)によって始祖鳥の新種"Archeopteryx siemensii"として記載されました。

オリジナル標本はベルリン自然史博物館(フンボルト博物館)が所蔵しています。 多くの博物館にそのレプリカ(複製)が展示され、化石コレクター向けにもレプリカが製作され販売されています。

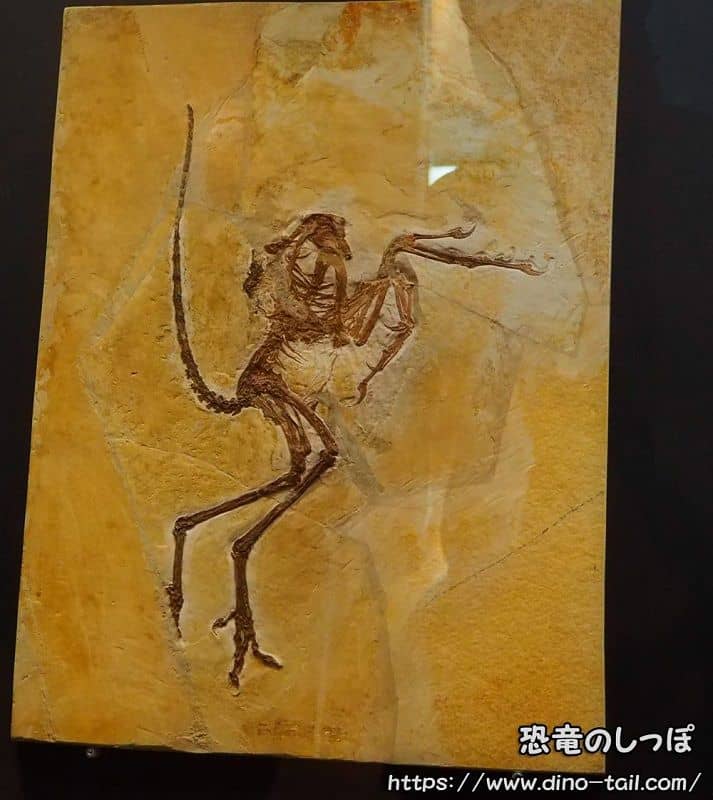

ゾルンホーフェン標本 (標本番号BMMS 500)

1987年に発見された標本で、他の標本に比べて大型であることが特徴です。頭部や首の一部を欠いていますが、それ以外の部分は良好な状態で保存されています。当初は別の属(Wellnhoferia)として記載されましたが、現在ではアーケオプテリクスの一種と見なす考えが主流です。

この標本は、発見地のゾルンホーフェン市が所有しています。

Haarlem標本 (Teylers標本) (標本番号TM 6428/29)

1855年 ドイツ・リーデンブルクで発見された標本で、縦23cm、横12cmの石灰石板に、膝周辺と前肢の一部などが残る部分化石です。 1857年 ヘルマン・マイヤー(Hermann von Meyer)によって翼竜"Pterodactylus crassipes"として記載されましたが、 1970年にジョン・オムストロム(John Ostrom)により始祖鳥Archeopteryxに再分類されました。

Archeopteryxを記載したロンドン標本よりも前に発見されていた標本です。

さらに2017年にはオストミア(Ostomia)属に分類されています。中国で発見された獣脚類アンキオニスと近縁と考えられています。

現在は、オランダのハールレムにあるテイラー博物館に所蔵されています。

アイヒシュテット標本 (標本番号JM 2257)

別の属である可能性も指摘されています

1951年 ドイツ・ワルザーツェル近郊で発見された標本です。

雄型と雌型凹凸が揃ったペア標本です。幼体であったと推測されています。

1974年 ペーター・ヴェルンホファー(Peter Wellnhofer)によって記載されましたが、別の属Jurapteryxである可能性があります。

ドイツ・アイヒシュテットにあるジュラ博物館に所蔵されています。

ミュンヘン標本 (標本番号BSP 1999 I 50)

1992年 ドイツ・ランゲナルトハイム近郊で発見された標本です。以前はバイエルン標本と呼ばれていました。

母岩の大きさは、縦53cm、横43cm。上顎を欠いていますが、他は完全な状態で保存されています。

1993年 バイエルン州立古生物・地史学コレクションの管理者だったペーター・ヴェルンホファー(Peter Wellnhofer)によって論文記載されました。彼はアイヒシュテット標本の記載者でもあり始祖鳥の標本研究で知られていますが、 翼竜研究の権威としても有名です(日本でも、Peter Wellnhofer著の翼竜に関する書籍(ISBN 4-582-54522-X)が発刊されています)。

2009年の研究によって、生後300日ほどの個体であることが示唆されています。 また、当初は胸骨と考えられたものが恥骨の一部であることが判明しました。 最近の研究では、ベルリン標本同様"Archeopteryx siemensii"種である可能性が提唱されています。

アーケオプテリクス | 始祖鳥の切手・化石ギャラリー