エラスモサウルス(首長竜)とは

| 学名(属名) | Elasmosaurus |

| 名前の意味 | 薄いプレートのトカゲ |

| 分類 | 首長竜目・エラスモサウルス科 |

| 全長 | 約14m |

| 食性 | 肉食(魚食) |

| 生息時期 | 白亜紀後期(約8050万年前) |

| 下分類・種名 | Elasmosaurus platyurus (模式種) |

| 論文記載年 | 1868 |

特徴

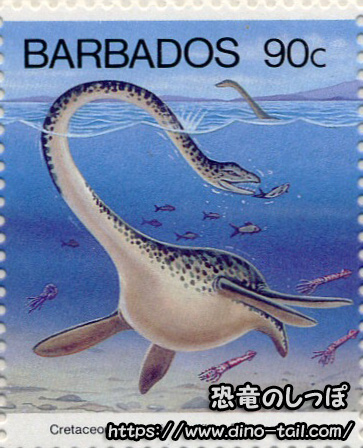

エラスモサウルスは、白亜紀後期(約8050万年前)の北米に広がっていたウェスタン・インテリア・シーウェイ(西部内陸海路)に生息していた、非常に有名な首長竜です。最大の特徴は、その驚異的な長さの首です。70個以上もの頸椎(首の骨)で構成され、その長さは7m以上に達し、全長の半分以上を占めていました。

この長い首の機能については、様々な説が提唱されてきました。かつては、ヘビのようにしなやかに曲げ、水上から獲物を狙うと考えられていましたが、近年の研究では、首はそれほど柔軟ではなく、主に水平方向に動かして、魚の群れに気づかれないように近づき、素早く捕食するために使われたと考えられています。

- 驚異的な首の長さ: 頸椎の数は72個にも達し、これは他のどんな動物よりも多い数です。

- 水中での狩り: 長い首を使い、体を獲物から遠ざけたまま頭だけを近づけることで、魚などを効率的に捕食していたと考えられています。

- 胃石の存在: 化石からは胃石(ガストロリス)が見つかっており、これは消化を助けるため、あるいは浮力の調整のために飲み込まれたものと推測されています。

発見と「化石戦争」

エラスモサウルスの最初の化石は、1867年にアメリカのカンザス州で発見されました。この化石を研究したのが、高名な古生物学者エドワード・ドリンカー・コープでした。しかし、彼はこの前代未聞の長い首を持つ生物の復元に際して、大きな間違いを犯してしまいます。

コープは、あまりにも長い頸部を尾と勘違いし、頭骨を尾の先端に取り付けて復元骨格を発表してしまいました。この誤りは、彼のライバルであったオスニエル・チャールズ・マーシュによって手厳しく指摘されます。この一件は、アメリカの古生物学界における二人の激しい競争、いわゆる「化石戦争」の引き金となったエピソードとして非常に有名です。

エラスモサウルスのギャラリー