イグアノドンとは

| 学名(属名) | Iguanodon |

| 名前の意味 |

イグアナの歯

iguana(イグアナ)[スペイン語]-odōn(歯)[ギリシャ語] |

| 分類 | 鳥盤目・鳥脚類 (鳥脚亜目・イグアノドン上科) |

| 全長 | 約6 - 10m |

| 食性 | 植物食 |

| 生息時期 | 白亜紀前期 |

| 下分類・種名 | Iguanodon bernissartensis |

| 論文記載年 | 1825 |

| 属名の記載論文 |

Notice on the Iguanodon, a newly discovered fossil reptile, from the sandstone of Tilgate forest, in Sussex.

Philosophical Transactions of the Royal Society. 115 by Mantell, Gideon A. 1825. |

特徴

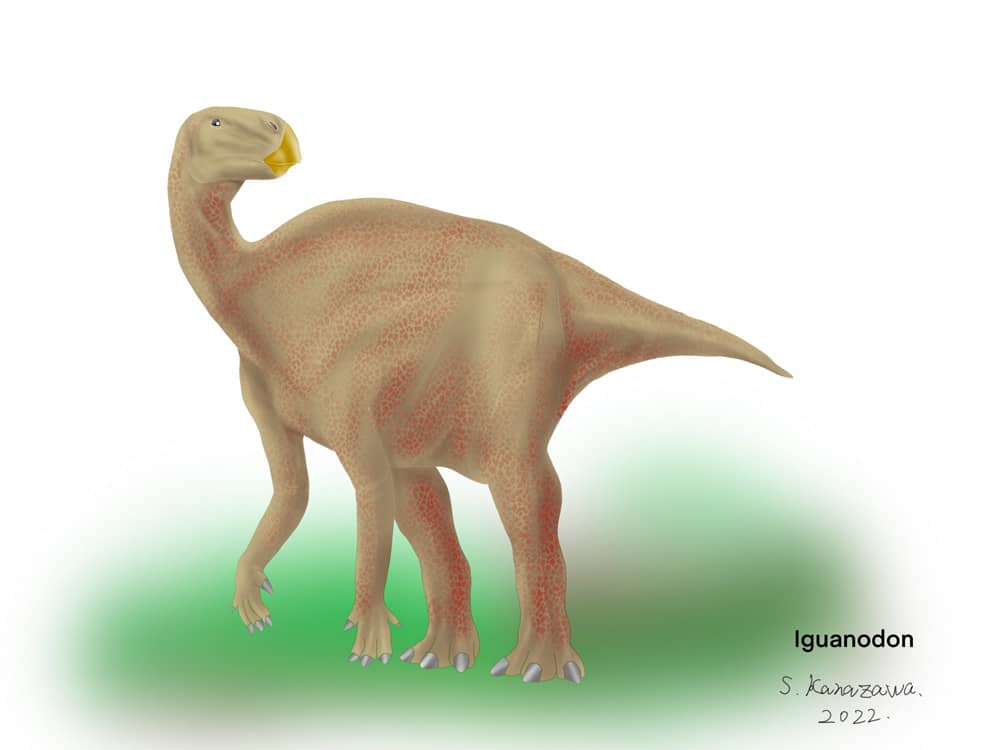

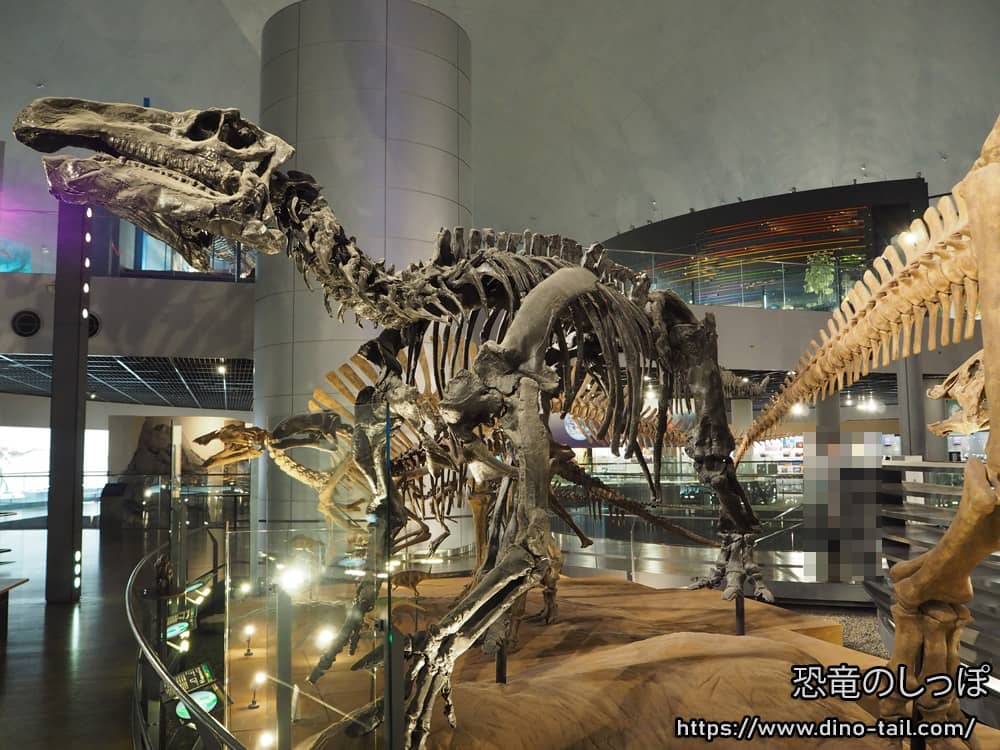

イグアノドンの前足(手)は、5本の指がそれぞれ異なる役割を持つ、まるで「スイスアーミーナイフ」のような驚くべき構造をしていました。

ゼンケンベルク自然博物館(Senckenberg Naturmuseum, Germany.)

- 第1指(親指): 円錐状の鋭いスパイク。武器として、あるいは硬い果実や種子をこじ開けるために使われたと考えられていますが、正確な用途は謎に包まれています。

- 第2・3・4指(人差し指・中指・薬指): 指先が蹄(ひづめ)のようになっており、体重を支える役割を持っていました。四足歩行の際に地面についていたのはこの3本の指です。

- 第5指(小指): 他の指とは異なる方向へ動かすことができ、柔軟で物を掴む(把握)能力がありました。木の枝などをたぐり寄せて食べるのに役立ったと考えられています。

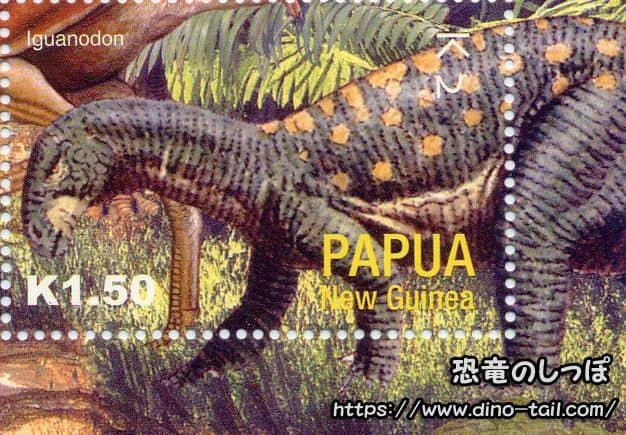

全長約6-10m、体重4-5tと推定されています。通常は4足歩行で、走る時には2足歩行をしていたと考えられています。

口にはデンタルバッテリー(多数の歯が密集したもの)があり、 プルーロキネシス (pleurokinesis) という、上顎の骨を外側に動かしながらすり潰す、非常に効率的な咀嚼(そしゃく)を行っていました。

ゼンケンベルク自然博物館(Senckenberg Naturmuseum, Germany.)

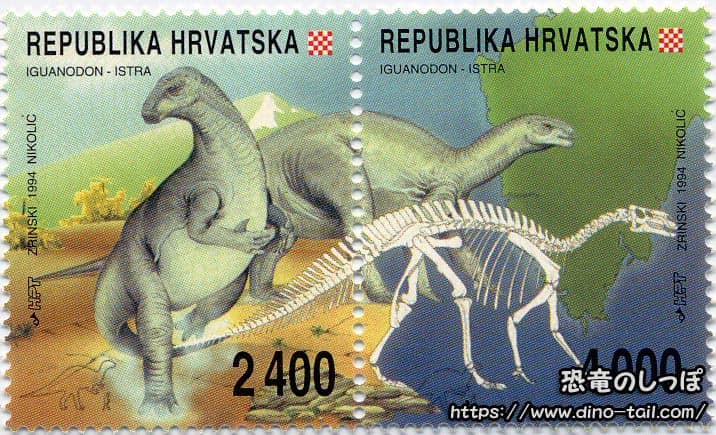

イグアノドンの生息地

イグアノドンの化石は、ヨーロッパ、アジア、北アメリカの広い範囲で見つかっています。

1878年、ベルギーのベルニサール炭鉱から30体以上の全身骨格が見つかっています。

白亜紀前期のベルニサール付近は川が大きな湖に流れ込む場所で、長い時間をかけて何度も上流から死骸・骨が流れついた結果だと考えられています。イグアノドンは、広い範囲で個体数の多い属だったようです。

ベルニサール炭鉱での発掘作業は1881年に中止されました。このときにもまだ、他のイグアノドン個体が埋まっている可能性が高かったようです。

第一次世界大戦でドイツ軍が当地を占領した際、古生物学研究のために発掘が計画されましたが実現せず、ベルギーが鉱山を取り戻した後にも、財政上の問題から発掘が再開されることはありませんでした。1921年に鉱山が氾濫して、完全に閉山されています。同地にはまだ、イグアノドンが埋まっていることでしょう。

このベルニサール炭鉱の化石は、恐竜の復元史においても重要です。ルイ・ドロらによって復元された骨格は、当初カンガルーのように尾を引きずって直立した姿でしたが、これは四つ足のイグアナのような姿からの大きな進歩でした。その後さらに研究が進み、現在では尾を地面と水平に保った、よりバランスの取れた姿で歩いていたと考えられています。

初めて研究された恐竜

イグアノドンの化石が発見されたのは、恐竜(Dinosauria)という言葉もなかった1821年のことです。

Notice on the Iguanodon, a newly discovered fossil reptile, from the sandstone of Tilgate forest, in Sussex. Philosophical Transactions of the Royal Society. 115 by Mantell, Gideon A. 1825.

イギリスの田舎で医者をしていたギデオン・マンテル(Mantell, Gideon A.)が、大きな歯の化石を発見しました(その妻が発見した説もあります)。マンテルは相当な古生物好きで、本業(医師)をしながら化石の収集にもよく出かけたそうです。この日も診察の帰りに工事で掘り返された道路を観察しながら歩いていたところ、巨大な歯に出逢ったのです。

有名な博物学者や 後の大英自然史博物館の館長となるオーウェンでさえ「哺乳類の歯」と判断しましたが マンテルは調査を続け、新しい種の爬虫類であることが認められます。

1825年マンテルは、自身が発見した歯の持ち主(中生代の巨大爬虫類)に「イグアノドン (イグアナの歯 の意味)」の名称を与えました(*1)。

1834年、イギリス南東部ケント郡のGreensand Formationから状態の良いイグアノドンの化石が発掘されました。この化石に基づいてイグアノドンの生きていた姿が復元されましたが、誤って、尖った第一指を鼻の上に角として造形されています。

恐竜研究の最初期に発見された歴史的な化石

(*1)

初めて学術的に研究された恐竜はイグアノドンですが、初めに命名されたのはメガロサウルスです。

イグアノドンが学会で論文発表される1年前1824年に、「メガロサウルス (大きなトカゲ) の意味)」が命名されています。

1841年(イグアノドンが記載された16年後)、それまでに発見されていた3種類の巨大爬虫類(イグアノドン、メガロサウルス、ヘラエオサウルス)を総称して、当時の大英博物館初代館長だった古生物学-比較分類学の権威リチャード・オーウェンによって「恐竜(Dinosauria)」という言葉が使われました。

多すぎる種の問題:「ゴミ箱」分類群としてのイグアノドン

イグアノドンは歴史上2番目に名前が付けられた恐竜であり、非常に有名だったため、かつてはヨーロッパ各地から発見された鳥脚類の化石の多くが「イグアノドン属」として分類されていました。いわば、正体不明の化石が放り込まれる「ゴミ箱分類群(wastebasket taxon)」となっていたのです。

しかし、近年の詳細な再研究により、これらの「イグアノドン」の多くは、実際にはそれぞれ異なる特徴を持つ別の属の恐竜であることが判明しました。例えば、 Iguanodon atherfieldensis は マンテリサウルス (Mantellisaurus) に、 Iguanodon dawsoni は バリリウム (Barilium) という新しい属名が与えられています。

その結果、現在ではベルギーのベルニサール炭鉱で発見された化石に基づき記載された、 イグアノドン・ベルニサルテンシス (Iguanodon bernissartensis) のみが、正真正銘の「イグアノドン」であると見なされています。