トリケラトプスとは

| 学名(属名) | Triceratops |

| 名前の意味 |

3本の角を持つ顔

tri(3つ)[ギリシャ語]-kerat(角)[ギリシャ語]-ōps(顔)[ギリシャ語] |

| 分類 | 鳥盤目・周飾頭類(周飾頭亜目・角竜下目・ケラトプス科・カスモサウルス亜科) |

| 全長 | 約9m |

| 食性 | 植物食 |

| 生息時期 | 白亜紀末 |

| 下分類・種名 |

Triceratops horridus

Triceratops prorsus |

| 論文記載年 | 1889 |

| 記載論文 |

Notice of new American Dinosauria.

American Journal of Science. 37. by Marsh, O.C. ,1889. |

特徴

トリケラトプスは、ティラノサウルスと並んで最も有名な恐竜の属です。白亜紀末の恐竜最後期、北米に生息していた最大級の角竜でした。全長約9m、体重約6,000 – 12,000 kgと推定されています。

トリケラトプスの特徴は、名前の通り頭部の3本の角です。眼の上に2本と鼻上の1本の角は、護身用の武器とする説が有力です。

大きなフリルの役割については様々な説があり、「首を守るための防具」とする説の他に、「異性を惹きつけるディスプレイ」、「身体を大きく見せて、外敵に対して威嚇するもの」、「縄張り争いのための道具」等の諸説があります。

大型肉食恐竜につけられたと思われる傷のついたフリルも見つかっています。その役割はひとつとは限りません。

顎の力は強く、白亜紀に栄えた被子植物の堅い実をかみ砕いて食べていたと推測されています。

また、トリケラトプスは[分岐分類学での恐竜の定義]にも使われています。恐竜とは「トリケラトプスおよび新鳥類の、直近の共通先祖とその子孫」と定義されています。ここでは"トリケラトプス"自体に意味はなく、知名度の高い鳥盤目の代表属として使われているだけです。(定義では"新鳥類"が獣脚類、つまり竜盤目の代表として使われています。)

角の形体変化と成長

トリケラトプスの角は、成長に伴って形体を変化させていきます。

産まれたばかりの段階では、角は短く、直線的でした。

若いトリケラトプスは、眼の上の角が大きく後方に反り曲がっており、 成長するにつれて反り返りが浅くなり、やがて前方を向くようになります。

ただし、フリルと角の形状は個体差が大きかったことも分かっています。フリルと角の形状が異なるために別種として挙げられていた種も、現在では個体と成長の差によるものとしてまとめられて、"Triceratops horridus"と"Triceratops prorsus"の2種のみが有効種として認められています。

さらに、この2種の関係は、単に種類が違うというだけではない可能性が示されています。地層を詳しく調べると、古い地層(下層)からは主に鼻の角が短く小さい Triceratops horridus が、新しい地層(上層)からは鼻の角が長く大きい Triceratops prorsus が見つかるのです。これは、数百万年という時間をかけて、 Triceratops horridus という種が、 Triceratops prorsus という種へと、一つの系統の中で姿を変えていった「アナジェネシス(単系統進化)」 の過程を示しているのではないか、という説が有力視されています。

手前・右側(若い)から奥・左側に成長していきます

トリケラトプスの足

重い頭を支えるために、前足に体重のおおくを預けていたと考えられています。

前足は親指から中指までの3本が発達し、互いに支え合うことで強い構造となっています。前足3本の指で大きな頭を支えていたことが示唆されます。薬指と小指は身体を支える役割はあまり負っていなかったようです。

後足は中指が一番長く、外側の指ほど節の骨の数が多くなります。

前足に比べて接地面積が少なく、体重を預けるには適していなかったことがわかります。

トロサウルス同属説の行方

トロサウルスは、トリケラトプスが記載された2年後 1891年に記載された角竜です。生息時期や分布、特徴が似ていてトリケラトプスと近縁とされています。その差異は、フリルに開いた穴の存在でした。

2009年9月 イギリスで開催された脊椎動物古生物学会で、古生物学者ジョン・スキャネラJohn Scannellaが「トロサウルスは、トリケラトプスの成熟した個体」とする意見を提出しました。さらに2010年、恐竜博士として有名なジャック・ホーナーJack Hornerとジョン・スキャネラJohn Scannellaは、トリケラトプス29頭、トロサウルス9頭の頭骨化石標本から成長パターンの解析を行いました。フリルの形状については個体差が大きいとしつつも、共同執筆の論文"Torosaurus Marsh, 1891, is Triceratops Marsh, 1889 (Ceratopsidae: Chasmosaurinae): synonymy through ontogeny"(2010)の中で、差異であるフリルの穴について、成熟したときの体重増の負担を軽減するための成長である」とする見解を発表し、「トリケラトプスとトロサウルスが同属であること」を示唆しました。しかし、この論文は発表当初から多くの学者に受け容れられた訳ではありませんでした。この説に異論を唱える学者も多かったのです。

絶大な人気を誇るトリケラトプスでの話題であったために、トロサウルスとの問題はメディアやネットを通じて報道されました。

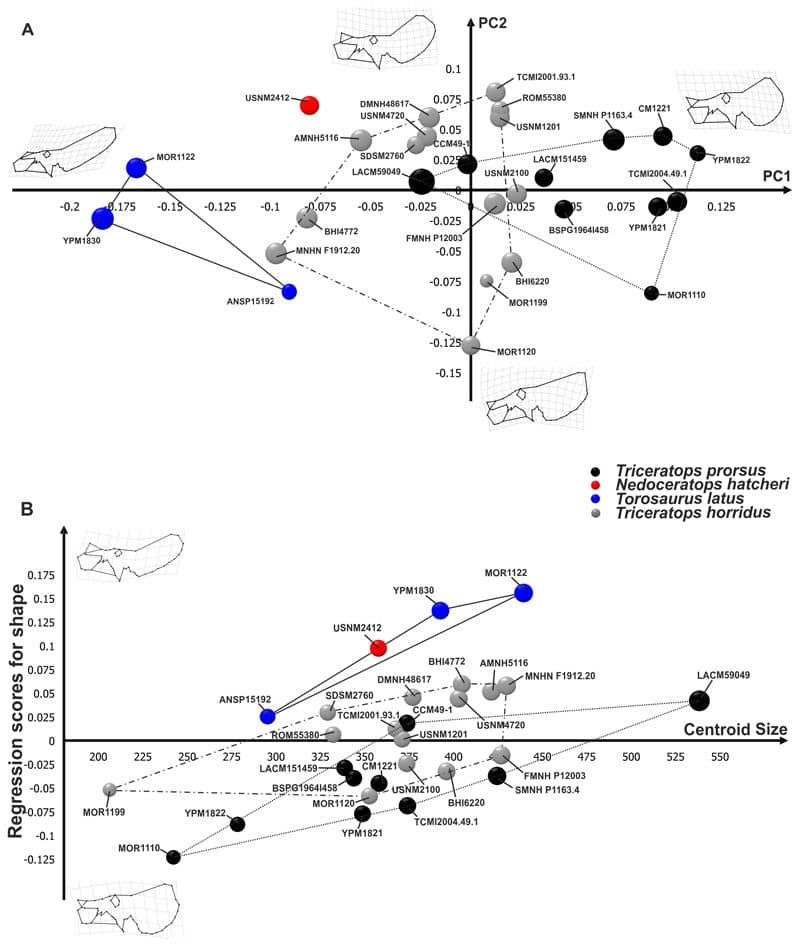

この論文では、同属説には否定的な立場です

出典:Is Torosaurus Triceratops? Geometric Morphometric Evidence of Late Maastrichtian Ceratopsid Dinosaurs. by Maiorino L., Farke A.A., Kotsakis T., Piras P., 2013 PLoS ONE 8

2012年から、本格的に反証の論文が公開され始めました。

ロンリッヒLongrichはフリルの差異について再検証を行い、トロサウルスのフリルに開いた穴がトリケラトプスからの成長では生まれないことを提示しました。トリケラトプスのフリルが成長によって薄くなる箇所があるのは認めたものの、その位置がトロサウルスの穴とは異なる箇所だったのです。合わせて、成熟したとされるトロサウルスの中に若い個体が含まれていることが示唆されました。

2013年には、レオナルド・マイオリーノLeonardo Maiorinoとアンドリュー・ファルケAndrew Farkeがトロサウルスとトリケラトプスの頭骨の変化を空間形態計測によって解析しています。そこでも「トリケラトプスとトロサウルスは異なる属とする」主張がされています(論文"Is Torosaurus Triceratops? Geometric Morphometric Evidence of Late Maastrichtian Ceratopsid Dinosaurs" by Maiorino L., Farke A.A., Kotsakis T., Piras P., 2013)。

以下のような反証が提示されました。

- 若者のトロサウルス、老人のトリケラトプスの発見: 同属説に矛盾する、まだ若い(亜成体)トロサウルスの化石や、骨の組織から明らかに高齢だと分かるのにフリルに穴が開いていないトリケラトプスの化石が確認されました。

- フリルの骨の構造の違い: トロサウルスのフリルにある穴の周りには、吸収と再成長を繰り返した複雑な骨の構造が見られますが、トリケラトプスのフリルには、そのような構造が見られないことが指摘されました。

- フリル後縁の小鱗状骨の数: フリルの縁を飾る小さな骨の突起(小鱗状骨)の数が、両者で明確に異なることも分かりました。

これらの証拠により、現在では トロサウルスとトリケラトプスは、近縁ではあるものの、明確に異なる独立した属である という結論で科学的なコンセンサスが得られています。

決闘恐竜:ティラノサウルスとの死闘

2006年、 ティラノサウルスとトリケラトプスが、互いに絡み合ったまま死んだ「決闘恐竜(Dueling Dinosaurs)」 と呼ばれる奇跡的な化石の発見がありました。

この標本は、モンタナ州ヘル・クリーク層で発見され、ノースカロライナ自然科学博物館に所蔵されています。トリケラトプスの化石の腰のあたりにはティラノサウルスの折れた歯が突き刺さり、一方でティラノサウルスの指の骨は折れていました。これは、両者が激しく争った末に、共に命を落としたことを示す、他に類を見ない状況証拠です。

さらに驚くべきことに、このトリケラトプスには、 広範囲にわたる皮膚の印象化石 が残っていました。その皮膚は、大きな六角形のウロコに覆われ、その中心には円錐状の突起があったことが判明しました。これは、トリケラトプスの生きていた頃の姿を詳細に私たちに教えてくれる標本です。

発見と論文記載

1887年アメリカ・コラロド州で、初めて発掘されました。角の部分が見つかりましたが、当初は巨大なバイソン(野牛)のものと考えられて"Bison alticornis"という学名が与えられます。ところが、翌年1888年保存状態のよい30%ほどが残された頭骨化石が見つかり、角はバイソンのものではないことが分かりました。

1889年"Bison alticornis"は、トリケラトプス"Triceratops"と命名され直します。

トリケラトプスで最もよく見つかる部位は、丈夫な頭部です。多く見つかる頭部についての研究は進んでいます。

国立科学博物館

全身が揃った状態で発掘されているトリケラトプスの骨格化石は希少のですが、そのうちの1つが東京・国立科学博物館に保存・展示されています。アメリカ・ノースダコタ州で発掘されたトリケラトプス・ホリッドス"Triceratops horridus"です。

2012年、アメリカ・ワイオミング州で3体の化石が見つかっています。そのうち1体は小さく、幼体(子供)のものだったそうです。「親子」であった可能性もありますが、実際には分かりません。

ウロコが敷き詰められた皮膚の印象化石も見つかっています。

トリケラトプスの歯化石は比較的よく見つかるようです。大きさ・状態を問わなければ安価に(10,000-15,000円ほど(2018年時点)で)入手することができます。