ステゴケラスとは

| 学名(属名) | Stegoceras |

| 名前の意味 |

堅い天井の角

stegos(屋根)[ギリシャ語]-keras(角)[ギリシャ語] |

| 分類 | 鳥盤目・周飾頭類 (周飾頭亜目・堅頭竜下目) |

| 全長 | 約2 - 3m |

| 食性 | 植物食 |

| 生息時期 | 白亜紀後期(約7750万年-7400万年前) |

| 下分類・種名 | Stegoceras validum |

| 論文記載年 | 1902 |

| 記載論文 |

New genera and species from the Belly River Series (mid-Cretaceous).

Geological Survey of Canada, Contributions to Canadian Palaeontology. 3. by Lawrence Lambe. 1902. |

特徴:堅頭竜を理解するための標本

ステゴケラスは、パキケファロサウルスと近縁の堅頭竜(石頭竜)で、白亜紀後期の北米に生息していました。パキケファロサウルスが主に頭骨しか見つかっていないのに対し、ステゴケラスは体の骨格も比較的よく見つかっているため、堅頭竜全体の体のつくりを理解するための標本として、科学的に非常に重要な役割を果たしています。

頭突きのためのドームと性差

頭頂部は分厚いドーム状になっており、仲間同士の縄張り争いや、異性をめぐる闘争の際に、頭をぶつけ合うのに使われたと推定されています。このドームには、幅が広く頑丈なタイプと、より細く華奢なタイプの二種類があることが知られており、これはオスとメスの違い( 性的二形 )であったとする説が有力です。

珍しい「腹肋骨」

また、ステゴケラスは、鳥盤類の恐竜としては非常に珍しく、お腹の部分に「腹肋骨(ふくろっこつ)」と呼ばれる、肋骨とは別の骨を持っていました。これは、腹壁を支え、呼吸を助けるためのものだったと考えられています。

小さな歯の一部にノコギリ状の外縁が見つかっており、植物の他に昆虫なども補食していたかも知れません。雑食だった可能性も指摘されています。

成長段階としての「オルナトトルス」

パキケファロサウルスの幼体が「ドラコレックス」であったと考えられているように、ステゴケラスにも同様の成長段階があったことが確実視されています。

かつて、カナダ・アルバータ州で発見された頭頂部が平らな小型の堅頭竜は、 オルナトトルス (Ornatotholus) という別の属の恐竜だと考えられていました。しかし、その後の詳細な研究により、このオルナトトルスは独立した恐竜ではなく、 ドームがまだ発達していない、ステゴケラスの幼体(子供) の姿であることが明らかになりました。

この発見は、多くの堅頭竜が、成長するにつれて平らな頭から分厚いドームへと、頭の形を劇的に変化させていったことを示す、非常に重要な証拠となっています。

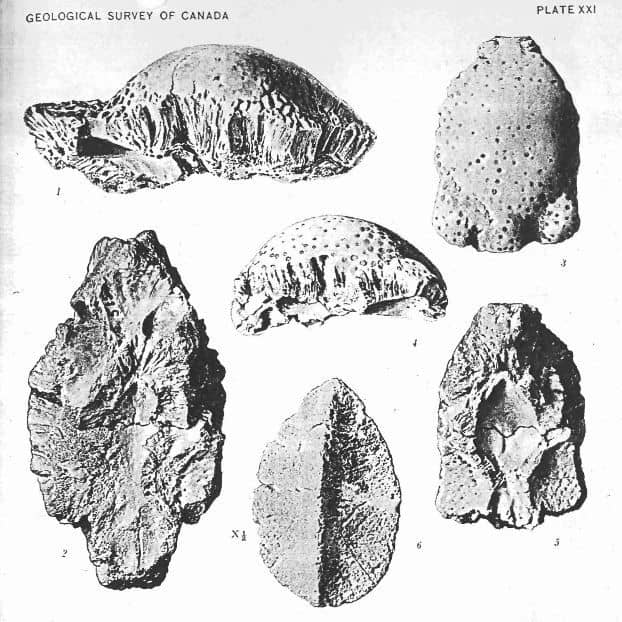

発見と論文記載

1898年-1903年、カナダの古生物学者ローレンス・ランベ(Lawrence Lambe)によってアルバータ州レッド・ディア川地区で、部分的な3つの頭骨化石が収集されました。

出典:New genera and species from the Belly River Series (mid-Cretaceous). Geological Survey of Canada, Contributions to Canadian Palaeontology. 3. by Lawrence Lambe. 1902.

1902年、新属新種としてステゴケラス(Stegoceras validum)を記載します。ローレンス・ランベは当初、頭のドームの骨質がトリケラトプスの鼻角質と似ていることを示唆しています。剣竜である可能性も捨て切れないでいました。身体部の化石が不足していたため、ステゴケラスの全体像、分類を決めるには至らなかったのです。

1924年、アメリカの古生物学者チャールズ・ギルモア(Charles W. Gilmore)は、頭骨後側部の標本を使って頭部を復元しました。1943年バーナム・ブラウン(Barnum Brwon)によって、石頭竜として分類されます。