パキケファロサウルスとは

| 学名(属名) | Pachycephalosaurus |

| 名前の意味 |

頭の厚いトカゲ

pachys(分厚い)[ギリシャ語]-kephalē(頭)[ギリシャ語]-saurus(トカゲ)[ギリシャ語] |

| 分類 | 鳥盤目・周飾頭類(周飾頭亜目・堅頭竜下目) |

| 全長 | 約6m |

| 食性 | 植物食(雑食の可能性あり) |

| 生息時期 | 白亜紀後期(約7000万年-6600万年前) |

| 下分類・種名 | Pachycephalosaurus wyomingensis |

| 論文記載年 | 1943 |

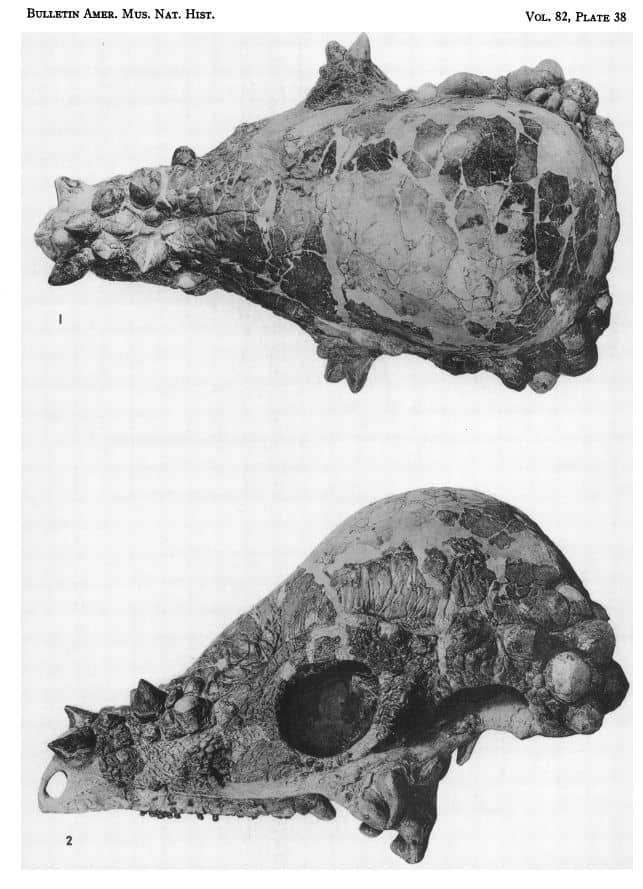

| 属名の記載論文 |

A study of the troödont dinosaurs with the description of a new genus and four new species.

Bulletin of the American Museum of Natural History. 82 (5) by Brown, Barnum; Schlaikjer, Erich M. 1943. |

特徴:謎に包まれた体

パキケファロサウルスは、全長6m以上に達したとされる、史上最大の石頭竜です。その名の通り、頭頂部は厚さ25cmにも達する、硬い骨のドームで覆われていました。まさに<石頭な竜>です。

しかし、驚くべきことに、パキケファロサウルスは これまでに頭骨しか発見されていません。 そのため、全身骨格の復元は、ステゴケラスなど、より小型で体の化石が見つかっている近縁種を参考に作られた、あくまで想像図です。実際の体の大きさや姿については、まだ多くの謎が残されています。

前方の歯がナイフのように鋭かったことから、植物だけでなく、昆虫や小動物なども食べる 雑食性 であった可能性も指摘されています。

一つの恐竜、三つの顔:「ドラコレックス」と「スティギモロク」の正体

右(手前):ドラコレックス(Dracorex)

中:スティギモロク(Stygimoloch)

左(奥):パキケファロサウルス(Pachycephalosaurus)

近年の恐竜研究における最も驚くべき発見の一つが、パキケファロサウルスの成長に関するものです。かつては別の恐竜と考えられていた、 ドラコレックス (Dracorex) と スティギモロク (Stygimoloch) が、実は パキケファロサウルスの子供および若者の姿である という説が、現在では定説となっています。

著名な古生物学者ジャック・ホーナー博士らの研究により、パキケファロサウルスは成長の過程で、頭の形を劇的に変化させることが明らかになりました。

- 幼体(子供)期 =「ドラコレックス」: 頭は平らで、後頭部には長く鋭いスパイクが何本も生えていました。

- 亜成体(若者)期 =「スティギモロク」: 頭頂部のドームが少しずつ盛り上がり始め、後頭部のスパイクは残っていますが、やや短く太くなります。

- 成体(大人)期 =「パキケファロサウルス」: ドームは巨大で厚く丸くなり、後頭部の長かったスパイクは吸収されて、小さく丸いこぶ状の突起に変化します。

つまり、彼らは成長するにつれて、武器やディスプレイであったスパイクを失い、代わりに分厚いドームを発達させたのです。これは、恐竜の多様性がこれまで考えられていたよりも少なく、その代わり一個体の成長による形態変化が非常に大きかったことを示す、画期的な発見です。

石頭の役割:成長と共に変化する戦術

パキケファロサウルスの厚い頭の使い道については、長年「頭突き説」が議論されてきました。近年の研究では、成長段階によってその役割や使い方が異なっていた可能性が指摘されています。

スパイクが長かった若い個体(ドラコレックスやスティギモロク)は、正面からの頭突きには向いていません。代わりに、敵やライバルの脇腹をスパイクで攻撃する「フランク・バッティング」や、単に相手を威嚇するためのディスプレイとして使っていたと考えられます。

一方、スパイクが短く丸くなった成体の分厚いドームは、仲間同士で頭を突き合わせ、群れの順位を決める儀式的な争いに使われた可能性があります。CTスキャンによる分析では、頭突きの衝撃を和らげる構造や、治癒した傷跡が見つかっており、「頭突き説」を支持する証拠も出てきています。彼らは、成長するにつれて戦い方を変える、巧みなファイターだったのかもしれません。

後頭部には、骨のスパイクのようなトゲトゲがついていました。このスパイクは雄(オス)の性差・特徴の可能性が指摘されています。

論文記載とたらい回しの標本ANSP 8568

出典:A study of the troödont dinosaurs with the description of a new genus and four new species.

Bulletin of the American Museum of Natural History. 82 (5)

by Barnum Brown; Schlaikjer, Erich M. 1943.

パキケファロサウルスが属(genus)として記載されたのは、1943年のことです。 "A study of the troödont dinosaurs with the description of a new genus and four new species."のタイトルを冠した論文が、 1943年12月に発行されたBulletin of the American Museum of Natural Historyに掲載されました。

アメリカの古生物学者バーナム・ブラウンBarnum Brownによって、アメリカ・モンタナ州Hell Creek Formationから発見されたほぼ完全な頭蓋骨である標本番号AMNH 1696に基づき記載されたものでした。

1850年代にアメリカ・モンタナ州南東部Lance Formationで発見された標本番号ANSP 8568は、パキケファロサウルスが属名として記載される約70年前 - 1872年に アルマジロのような外皮をもつ爬虫類の皮と考えられ "Tylosteus"の属名が与えられます。

この化石がパキケファロサウルスの後頭部から伸びた骨と同定されるのは、1979年まで待つ必要がありました。

さらに2006年サリバン・ロバートSullivan, Robert M.が「標本番号ANSP 8568は、パキケファロサウルスよりもドラゴレックスに似ているのでは!?」とする論文を提出しています。

標本番号ANSP 8568は、属(genus)の間をたらい回しにされているようです。

パキケファロサウルスの切手・化石ギャラリー