サルタサウルスとは

| 学名(属名) | Saltasaurus |

| 名前の意味 |

サルタ(アルゼンチン北西部の地名)のトカゲ

Salta(サルタ州)[地名]-saurus(トカゲ)[ギリシャ語] |

| 分類 | 竜盤目・竜脚形類 (竜脚形亜目・竜脚下目・サルタサウルス科) |

| 全長 | 約8 - 13m |

| 食性 | 植物食 |

| 生息時期 | 白亜紀後期(約7000万年前) |

| 下分類・種名 | Saltasaurus loricatus |

| 論文記載年 | 1980 |

| 記載論文 |

A continental assemblage of tetrapods from the Upper Cretaceous beds of El Brete, northwestern Argentina (Sauropoda-Coelurosauria-Carnosauria-Aves).

Mémoires de la Société Géologique de France, Nouvelle Série 139. by J.F. Bonaparte and J.E. Powell. 1980. |

特徴

サルタサウルスは、白亜紀後期の南米に生息したティタノサウルス類の竜脚類です。竜脚類としては比較的小柄ですが、その体には驚くべき特徴が備わっていました。

最大の特徴は、背中を覆う鎧(皮骨板)です。皮膚には豆粒ほどの小さな骨の粒(小結節)がびっしりと埋め込まれ、その間に直径10cmを超える、スパイク状の突起を持つ大きな骨の板が点在していました。また、他の多くの竜脚類と異なり、脚を大きく左右に開いた「ワイドゲージ」と呼ばれる、がっしりとした体勢で歩いていたと考えられています。

成体になると、直径7mmから12cmの大小骨質の板が背中を覆い、肉食恐竜からの攻撃に備えていました。子どもは群れの中で守られたと考えられています。

全長は8-13m、体重2.5-7tと推定され、白亜紀後期の竜脚類としては小ぶりな印象を受けます。

常識を覆した「鎧を持つ竜脚類」

サルタサウルスの発見は、それまでの竜脚類に対する科学的なイメージを180度変えてしまう、まさに「革命的」な出来事でした。

1980年に記載されるまで、竜脚類は巨大な体を持つ代わりに、鎧のような防御手段を持たない、無防備な恐竜だと考えられていました。実際、それまでに竜脚類の化石と一緒に見つかっていた鎧の骨(皮骨板)は、すべて「近くにいたアンキロサウルス類のものだろう」と誤解されていたのです。

しかし、サルタサウルスの化石は、骨格と共に、 まぎれもなくその個体自身のものと思われる鎧の骨がまとまって発見されました。 これは、竜脚類が巨大さだけでなく、「鎧」という積極的な防御手段を進化させていたことを示す、史上初めての決定的な証拠でした。この発見により、竜脚類の研究は新たな時代を迎え、世界中の研究者たちが過去の標本を見直すきっかけとなったのです。

化石発見と論文記載

1975-1977年、南半休の恐竜を多数発見したアルゼンチンの古生物学者ホセ・ボナパルテ(Jose Fernando Bonaparte)たちによって、仙骨が発掘されました。

アルゼンチン北西部サルタ州のEl Breteで発見されたことが、1977年の学術論文"Hallazgo de dinosaurios y aves cretacicas en la Formación Lecho de El Brete (Salta), proximo al limite con Tucumán"で報じられています。

1980年、発見者であるホセ・ボナパルテ(Jose Fernando Bonaparte)とハイメ・パウエル(Jaime Eduardo Powell)によって、新属新種サルタサウルス(Saltasaurus loricatus)が記載されました。属名"Saltasaurus"は発見地サルタ州に由来し、種名の"loricatus"はラテン語で「小さな装甲板によって保護されている」意味をもちます。

殻の内部が結晶化しています。直径11cmの卵の内部には成長途中にあった胚の一部が確認できます。

この場所で見つかった卵の多くはサルタサウルス、あるいはその近縁種のものと考えられており、中には皮膚の印象まで保存された胚(赤ちゃん)が残っていました。彼らが現代のウミガメや海鳥のように、毎年同じ場所に集まってきて集団で産卵していたことが、この発見から明らかになりました。

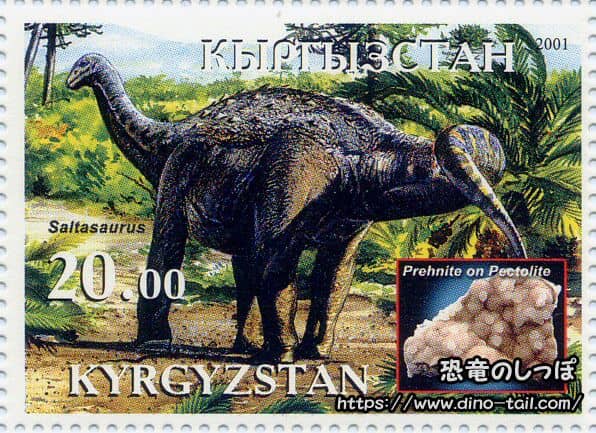

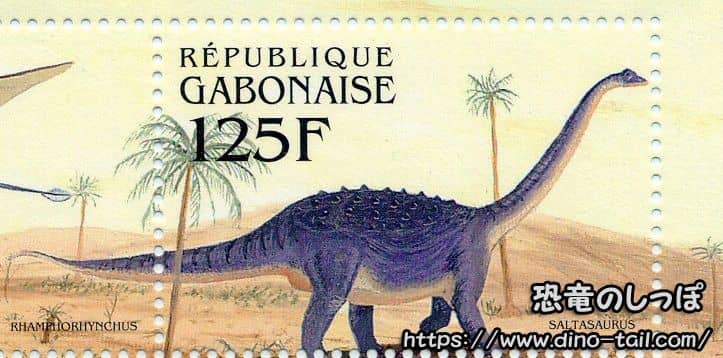

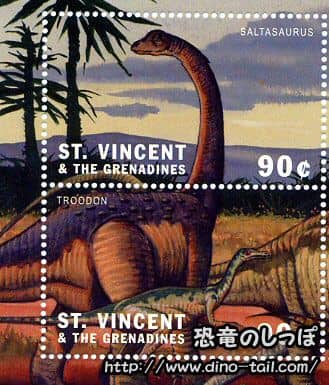

サルタサウルスの切手・化石ギャラリー