オビラプトル(オヴィラプトル)とは

| 学名(属名) | Oviraptor |

| 名前の意味 |

卵どろぼう

ovi(卵)[ラテン語]-raptor(泥棒)[ラテン語] |

| 分類 | 竜盤目・獣脚類(獣脚亜目・テタヌラ類) |

| 全長 | 約2m |

| 食性 | 雑食 |

| 生息時期 | 白亜紀後期(約7500万年前) |

| 下分類・種名 |

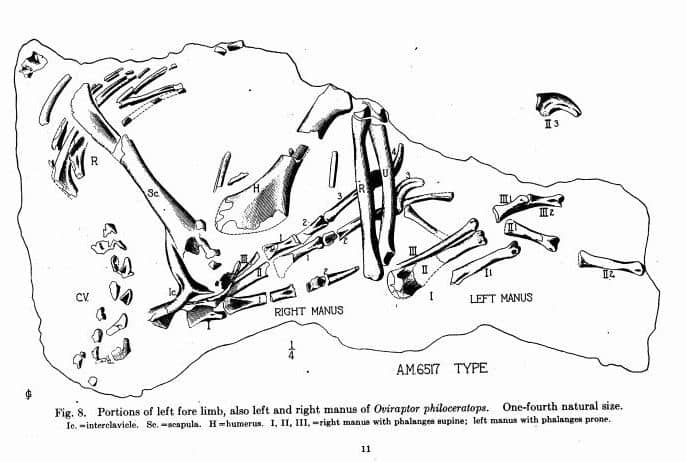

Oviraptor philoceratops

※種小名 philoceratops は「ケラトプス(プロトケラトプス)を愛する者」の意。 |

| 論文記載年 | 1924 |

| 属名の記載論文 |

Three new Theropoda, Protoceratops zone, central Mongolia.

American Museum Novitates, 144. by Henry Fairfield Osborn. 1924. |

特徴

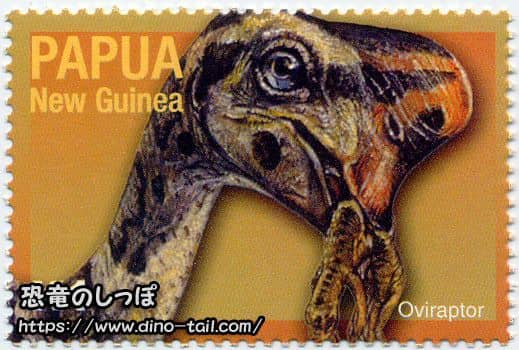

オビラプトル(オヴィラプトル)類の特徴は、歯の無い強力なクチバシです。特に、上顎の中央には骨の突起があり、下顎と噛み合わせることで、硬いものを砕くのに非常に適した構造になっていました。

このクチバシの使い道については、硬い殻を持つ貝(二枚貝など)や、木の実などを割って食べていたという説が有力です。かつて濡れ衣を着せられた「卵どろぼう」ですが、他の恐竜の卵を主食にしていた可能性も、依然として議論されています。

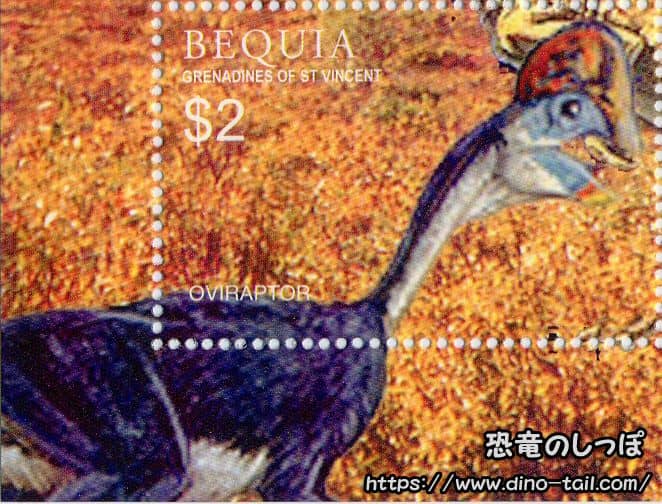

復元図には、羽毛が描かれることもあります。前足で卵を温めている状態で見つかった化石も残っています。

汚名

オビラプトル(オヴィラプトル)の属名"卵どろぼう"の由来には、大きな誤解があります。

1920年代、アメリカ自然史博物館によるモンゴルの発掘調査中に、体長約2mの新種獣脚類が発見されました。 周飾頭類プロトケラトプスとその卵が並ぶ巣と一緒に見つかったのが誤解の元となります。 プロトケラトプスの巣のそばで発掘された新種の獣脚類は、プロトケラトプスの卵を狙っているように考えられたため、 1924年"卵どろぼう"の意味=オビラプトル(オヴィラプトル)と命名されてしまいました。

ところが、1993年、それまでプロトケラトプスのものと思われた卵の中にオビラプトル(オヴィラプトル)自身の子が入っていたことがわかったのです。

オビラプトル(オヴィラプトル)は他者の卵を狙っていたのではなく、抱卵を行っており、その化石もおそらく抱卵していた個体が巣ごと化石になったと考えられています。

1993年、それまでプロトケラトプスのものと思われた卵の胚には、オビラプトル(オヴィラプトル)の赤ちゃんが入っていたことがわかりました。

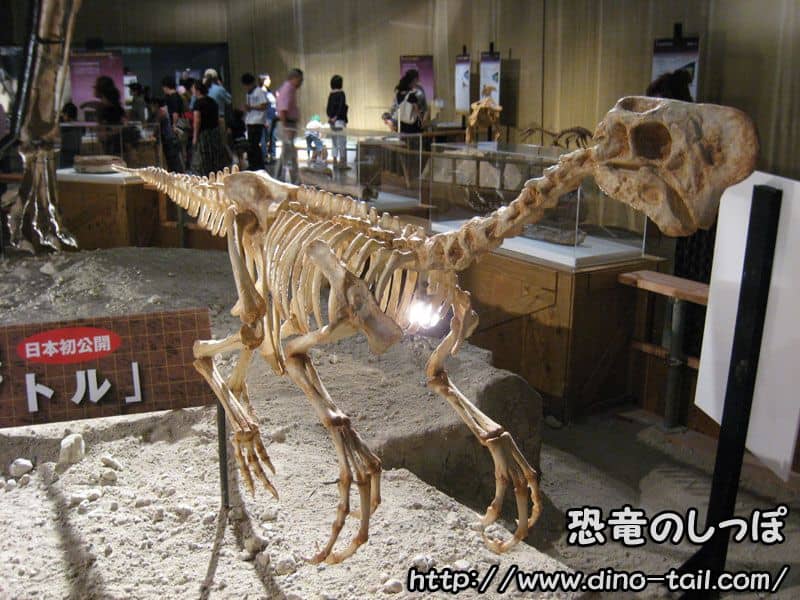

卵どろぼうではなかったことを明らかにした歴史的な標本

また1995年にはオビラプトル(オヴィラプトル)と近縁の恐竜-シチパチが、前肢をひろげ抱卵した状態で見つかります。

約60年間、卵どろぼうだと思われてきたオビラプトル(オヴィラプトル)。じつは、自分の卵を温めていただけでした。 属名につけられた"卵どろぼう"は、えん罪(濡れ衣を着せられたこと)だったのです。

種小名には、プロトケラトプスの卵を好んで食べる者、という意味で「ケラトプスを愛する者(philoceratops)」という、今となっては皮肉な名前が付けられていました。

出典:Three new Theropoda, Protoceratops zone, central Mongolia.

American Museum Novitates, 144.

by Henry Fairfield Osborn. 1924.

オビラプトルの「正体」:世紀の取り違え

「卵どろぼう」の汚名が晴れたオビラプトルですが、実はその物語には続きがあります。私たちが図鑑や博物館でよく目にする、 立派なトサカを持ち、卵を抱くあの有名な姿は、厳密にはオビラプトルではない のです。

最初に「オビラプトル(オヴィラプトル)」と名付けられた唯一無二の標本(ホロタイプ)は、頭骨が潰れており、保存状態も良くありません。そして、その頭骨には、 立派なトサカが無かった 可能性が高いのです。

一方、卵を抱いた姿で見つかった、保存状態の良い美しい化石の数々は、その後の研究でオビラプトル(オヴィラプトル)とは異なる特徴を持つことが分かり、 キチパチ (Citipati) という別の属名が与えられました。つまり、私たちが「卵を温める良い母親」として知るあの姿は、ほとんどが近縁のキチパチ (Citipati)のものなのです。

このため、図鑑などに載っている「オビラプトル」の復元図や骨格写真は、科学的には「キチパチ」を描いたものである場合がほとんどです。本物のオビラプトルの正確な姿は、未だ謎に包まれた部分が多いのです。

オビラプトル(オヴィラプトル)の切手・化石ギャラリー