ミンミとは

| 学名(属名) | Minmi |

| 名前の意味 |

ミンミ (オーストラリアの地名)

Minmi(ミンミ)[地名] |

| 分類 | 鳥盤目・装盾類 (装盾亜目・曲竜下目) |

| 全長 | 約2 - 3m |

| 食性 | 植物食 |

| 生息時期 | 白亜紀前期(約1億1900万年-1億1300万円前) |

| 下分類・種名 | Minmi paravertebra |

| 論文記載年 | 1980 |

| 属名の記載論文 |

An ankylosaur (Ornithischia: Reptilia) from the Lower Cretaceous of southern Queensland.

Memoirs of the Queensland Museum. 20. 65–75. by Molnar, R.E. 1980. |

ミンミは、オーストラリアで発見された、謎の多い原始的なよろい竜です。長年、非常に保存状態の良い恐竜として知られてきましたが、近年の研究で、その姿は実は二つの異なる恐竜が混同されたものだったことが明らかになりました。

第一の恐竜:本物の「ミンミ」

最初に「ミンミ」と名付けられたのは、1964年にクイーンズランド州で発見された、非常に断片的な化石でした。この化石(ホロタイプ標本)には、背骨や肋骨、後ろあしの一部などが含まれていました。

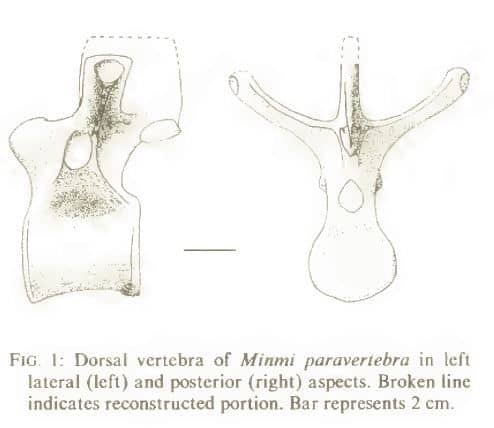

その最大の特徴は、学名の種小名 "paravertebra"の由来にもなった、 背骨の側面に沿って走る、特殊な骨質の板(パラヴェーテブラ) です。現在のところ、これが「本物のミンミ」について私たちが確実に知っている、ほぼ唯一の特徴です。頭骨が見つかっていないため、その顔つきや鎧の全体像は、今なお謎に包まれています。

第二の恐竜:驚きの化石「クンバラサウルス」

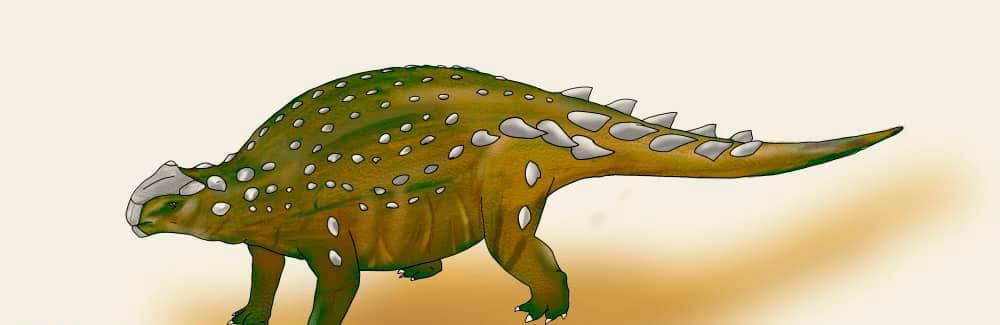

1989年、オーストラリアで、頭から尻尾の先までほぼ完全な骨格と、全身の鎧が立体的に保存された、奇跡のようなよろい竜の化石が発見されました。当初、これは「ミンミの完全な標本」だと考えられ、図鑑などに載っているミンミの姿は、すべてこの標本に基づいて描かれることになりました。

しかし2015年、詳細な再研究の結果、この驚くべき標本はミンミとは全くの別種であることが判明し、オーストラリア先住民の言葉で「盾」を意味するクンバラサウルス (Kunbarrasaurus ieversi)という新しい学名が与えられました。

クンバラサウルスの驚異的な特徴

クンバラサウルスの化石は、まさに太古のタイムカプセルでした。

- 頭骨はほぼ完璧な形で保存され、CTスキャンによって脳や内耳の構造、鼻腔の複雑なつくりまで明らかになりました。

- 腹部の鎧だけでなく、喉を守る小さな骨や、骨でできたまぶた(眼瞼骨)まで見つかっています。

- さらに驚くべきことに、胃があった場所からは、シダ植物や種子、果実などからなる「最後の食事」の内容物まで発見されています。

※注:現在「ミンミ」として知られる復元図や骨格のほとんどは、実際にはクンバラサウルスのものです。

発見と論文記載

出展:An ankylosaur (Ornithischia: Reptilia) from the Lower Cretaceous of southern Queensland.

Memoirs of the Queensland Museum. 20. 65–75.

by Molnar, R.E. 1980.

1964年、オーストラリア北東部のクイーンズランド博物館はMack Gulleyから1km南にある ミンミ交差点(Minmi Crossing)近くで、よろい竜の部分化石を見つけます。 1980年、哺乳類学・古生物学に精通したラルフ・モルナール(Ralph E. Molnar)は、新属新種としてミンミ(Minmi paravertebra)を記載しました。

ホロタイプ標本QM F10329は、オーストラリアのバンギル層(Bungil Formation)から発掘されたものです。 11個の背部脊椎、肋骨、右後肢、および腹甲板のプレートが保存されていました。

さらに1989年には、頭骨を含む保存状態の良い標本(標本番号QM F1801)が発見されています。 この標本に基づいて図鑑などに掲載される生態復元図などが描かれましたが、2015年に別属"Kunbarrasaurus"として再分類されました。

ミンミの切手・化石ギャラリー