マメンチサウルスとは

| 学名(属名) | Mamenchisaurus |

| 名前の意味 |

馬門渓(中国・四川省の地名)のトカゲ

Mamenxi(馬門渓)[地名]-saurus(トカゲ)[ギリシャ語] |

| 分類 | 竜盤目・竜脚形類 (竜脚形亜目・竜脚下目) |

| 全長 | 約22 - 35m |

| 食性 | 植物食 |

| 生息時期 | ジュラ紀後期 |

| 下分類・種名 |

Mamenchisaurus anyuensis

Mamenchisaurus constructus Mamenchisaurus fuxiensis Mamenchisaurus hochuanensis Mamenchisaurus sinocanadorum 多くは別属の可能性が指摘され、現在研究が進められています |

| 論文記載年 | 1954 |

| 属名の記載論文 |

On a new sauropod from Yiping, Szechuan, China.

by 杨钟健(Chung Chien Young). 1954. |

特徴

マメンチサウルスの特徴は、極端に長い首です。全長35mの身体に対して、首の長さが16.9mにもなります。体重25-30tと推定されています。 アジア最大級の恐竜の一つです。

竜脚類の頸椎(首の骨)は通常15個以下ですが、マメンチサウルス類は19個もの頸椎を持っていました。この長大な首を支えるため、一つ一つの骨は内部が空洞になっていて軽量化が図られ、さらに頸肋骨(首の肋骨)が前後の骨と重なり合って束になることで、強度を高める吊り橋のような構造になっていました。

さらに驚くべきことに、一部のマメンチサウルス類( Mamenchisaurus hochuanensis など)の尾の先端には、いくつかの骨が癒合してできた、小さな 骨の塊(テールクラブ) があったことが分かっています。これはアンキロサウルス類の武器とは別に、独自に進化したものと考えられており、防御に使われた可能性があります。

頸椎の構造から、首を上へ持ち上げるのには向いていなかったことがわかっています。 高い位置の枝葉を食べるよりも、長い首を左右に動かすことによって広い範囲の植物を食べているのに適していたようです。

マメンチサウルスの「正体」をめぐる謎

マメンチサウルスは、長年にわたり中国のジュラ紀の地層から発見される、首の長い竜脚類の多くが分類される「ゴミ箱分類群」となっていました。そのため、多くの種がマメンチサウルス属として記載されてきました。

しかし、最初にマメンチサウルスと名付けられた模式標本( Mamenchisaurus constructus )は、実は非常に断片的な化石でした。そのため、後から発見された、より完全な標本(例えば有名な Mamenchisaurus hochuanensis など)が、本当に最初のマメンチサウルスと「同じ属」なのか、確信が持てない状況が続いています。

近年の研究では、これまでマメンチサウルスとされてきた種の多くは、実際にはそれぞれ独立した別の属の恐竜である可能性が高いと考えられています。例えば、最大級の M. sinocanadorum は、シンジャンティタン(Xinjiangtitan)という別属ではないか、という説が有力です。現在、科学者たちはこの混乱した分類を整理している真っ最中で、将来的には「マメンチサウルス」という名前は、ごく一部の種にのみ使われることになるかもしれません。

発見

マメンチサウルスが初めて発見されたのは、1952年の中国四川省で行われていた高速道路工事の現場でした。 1954年、中国の古脊椎動物学者だった杨钟健(Chung Chien Young)によって論文記載され、それ以降5つ以上の種がマメンチサウルス属として記載されています。

1996年には、頭骨を含むほぼ全身がつながった状態で骨格化石が発見されました。

また、マメンチサウルスの皮膚印象化石も見つかっており、竜脚類の皮膚を知る重要な手がかりとなっています。

中国ジュンガル盆地からは、 マメンチサウルス類 のものとみられる巨大な足跡の化石が発見されています。火山灰を含んだぬかるみに残されたこの足跡は、やがて他の小型恐竜たちが足を取られて抜け出せなくなる「死の穴(Death Pit)」となりました。実際に、この足跡の罠にかかったグアンロンなどの化石が見つかっており、当時の生態系の一端を垣間見ることができます。

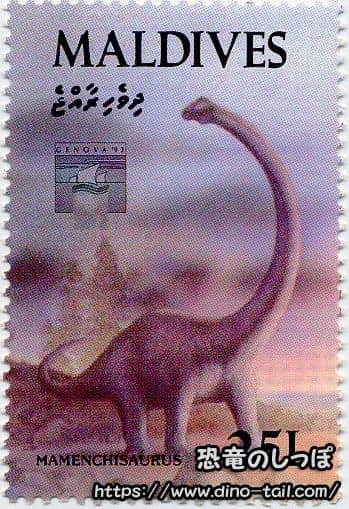

マメンチサウルスの切手・化石ギャラリー