ライスロナックスとは

| 学名(属名) | Lythronax |

| 名前の意味 |

流血王

lythron(血)[ギリシャ語]-anax(王)[ギリシャ語] |

| 分類 | 竜盤目・獣脚類(獣脚亜目・テタヌラ下目) |

| 全長 | 約8m |

| 食性 | 肉食 |

| 生息時期 | 白亜紀後期 |

| 下分類・種名 |

Lythronax argestes

※種小名 argestes は、発見地が米国南西部にあることから、ギリシャの詩人ホメロスが使った「南西の風」を意味する言葉に由来。 |

| 論文記載年 | 2013 |

| 属名の記載論文 |

Tyrant Dinosaur Evolution Tracks the Rise and Fall of Late Cretaceous Oceans.

PLoS ONE. 8. by Mark A. Loewen.; Randall B. Irmis.; Joseph J. W. Sertich.; Philip J. Currie.; Scott D. Sampson. 2013. |

特徴

ライスロナックスは、白亜紀後期(約8000万年前)の北米に生息したティラノサウルス類です。 全長約8m、体重約2500kgと推定されています。

ティラノサウルス・レックスとの最大の違いは体の大きさですが、その頭骨には驚くほど共通した特徴が見られます。特に、短い顔、獲物との距離を正確に測るための両眼視が可能な広い視野は、ティラノサウルス・レックスの象徴と考えられていました。

ライスロナックスの発見は、これらの「王者の資質」とも言える特徴が、 ティラノサウルス・レックスが登場するより1000万年以上も前に完成していた ことを示しました。これは、ティラノサウルス科の進化のタイムラインを大きく書き換える、非常に重要な発見です。

日本語では、"リトロナクス"や"ライスロナクス"と呼ばれることもあります。学名の意味は「流血王」。

失われた大陸ララミディアの「王」

ライスロナックスが生きていた白亜紀後期、北米大陸は浅い海によって東西に分断され、西側は「ララミディア大陸」と呼ばれる島大陸となっていました。ライスロナックスは、この大陸の南部に君臨した生態系の頂点捕食者でした。

興味深いことに、ララミディア大陸の北部(現在のカナダ・アルバータ州など)と南部(現在の米国・ユタ州など)では、それぞれ異なる系統のティラノサウルス科が独自に進化していたことが、ライスロナックスの研究によって明らかになりました。大陸が海によって分断されたことで、地域ごとに恐竜の「固有化」が進んだのです。

ライスロナックスの発見は、ティラノサウルス科の進化が、これまで考えられていたよりもずっと複雑で、大陸の成り立ちと密接に関わっていたことを示す、重要な証拠となりました。

発見と論文記載

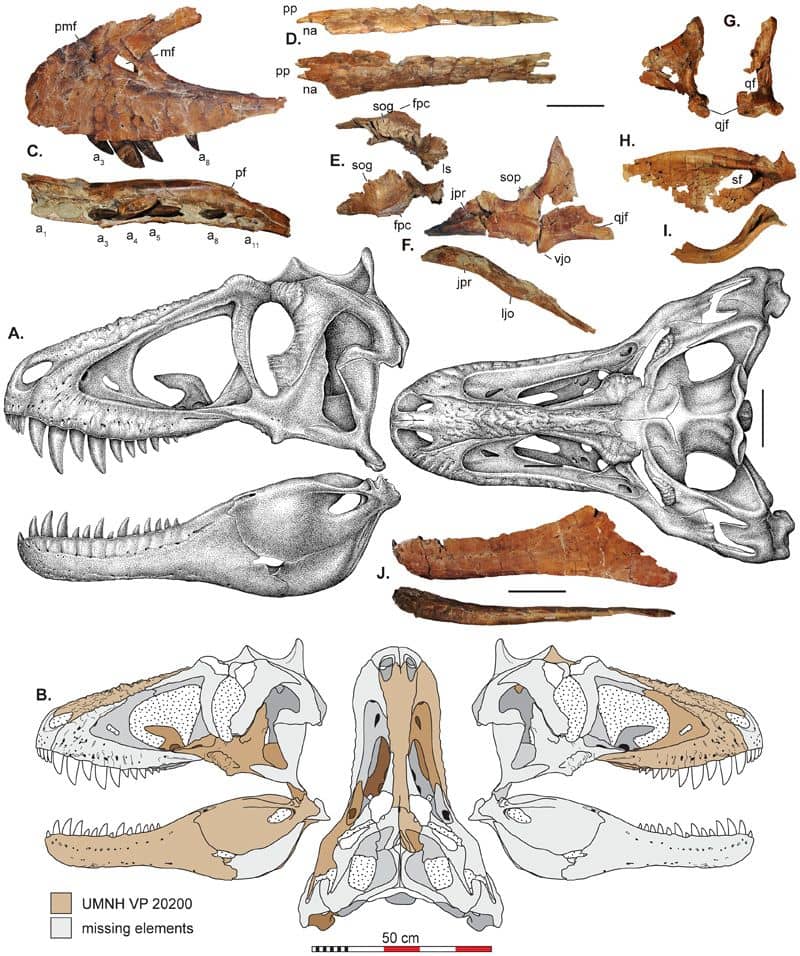

標本番号UMNH VP 20200でカタログ化された化石群

出典:Tyrant Dinosaur Evolution Tracks the Rise and Fall of Late Cretaceous Oceans.

PLoS ONE. 8.

by Mark A. Loewen.; Randall B. Irmis.; Joseph J. W. Sertich.; Philip J. Currie.; Scott D. Sampson. 2013.

2009年、アメリカ・ユタ州南部グランド・ステアケース・エスカランテ公園(国立保護区)のワイウェップ層(Wahweap Formation)で、右上顎、両鼻骨 、右前頭 、左頸動脈などの化石が発掘されました。 放射線同位元素の計測により、同地層は8075万年-7960万年前に堆積したものと推定されています。

2013年、マーク・ローウェン(Mark A. Loewen)、フィリップス・カリー(Philip J. Currie)らにより、ティラノサウルス科に属する新属新種ライスロナックス(Lythronax argestes)が記載されることになります。

ライスロナックス属そのものは北米の固有属と考えられていますが、ティラノサウルス・レックスやアジアのタルボサウルスと近縁であることから、ティラノサウルス科がアジアと北米の両大陸で大きく繁栄していたことがうかがえます。

ライスロナックスの切手・化石ギャラリー