ラエリナサウラとは

| 学名(属名) | Leaellynasaura |

| 名前の意味 |

ラエリン(人名:発見者に由来)のトカゲ

Leaellyn(ラエリン)[人名]-saura(トカゲ)[ギリシャ語] |

| 分類 | 鳥盤目・鳥脚類 (基盤的な鳥脚類) |

| 全長 | 約1m |

| 食性 | 植物食 |

| 生息時期 | 白亜紀前期 |

| 下分類・種名 |

Leaellynasaura amicagraphica

※種小名 amicagraphica は「友愛のしるし」を意味し、研究支援者への感謝が込められている。 |

| 論文記載年 | 1989 |

| 属名の記載論文 |

Polar dinosaurs and biotas of the Early Cretaceous of southeastern Australia.

National Geographic Research, 5. by Rich, T. and Rich, P. 1989. |

特徴

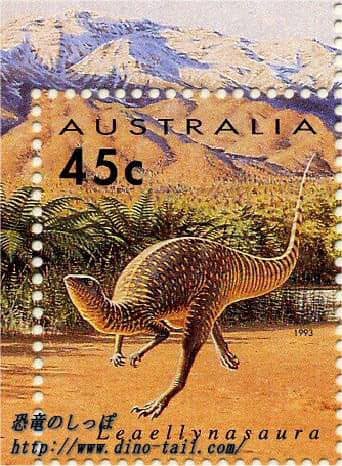

ラエリナサウラは、オーストラリアに生息した小型の恐竜です。

レエリナサウラと呼ばれることもあります。

中生代のオーストラリアは南極圏にあって、夜が何週間も続く季節がありました。

その環境で進化したラエリナサウラは、目が大きいことや視覚を司る脳の部分(視葉)が広いことが特徴的です。 夜行性の恐竜であった可能性も指摘されています。

長すぎる尻尾の謎

ラエリナサウラは、体の3/4を占める非常に長い尻尾を持つ姿で復元されることが多く、これが最大の特徴とされてきました。このイメージは、驚くほど長い尾椎(尾の骨)の化石に基づいています。

しかし、近年の研究では、この長い尻尾の化石が、本当にラエリナサウラのものであるかについて、疑問が投げかけられています。ラエリナサウラという属の基準となっているのは、大きな眼窩(目の穴)を持つ頭骨の化石ですが、この頭骨と長い尻尾は、同じ一つの個体のものとして発見されたわけではないのです。

そのため、この長い尻尾は、実は別の種類の小型鳥脚類の持ち物だった可能性も指摘されています。ラエリナサウラの真の姿、特に尻尾の長さについては、今後のさらなる発見が待たれる、ミステリーの一つとなっています。

恒温性の恐竜だったのか?

白亜紀前期のオーストラリアは南極圏に位置し、冬には太陽が昇らない「極夜」が何ヶ月も続きました。このような過酷な環境でラエリナサウラがどう生き延びたのかは、大きな謎です。

当初、一部のラエリナサウラの骨に成長が一時停止したことを示す「成長線」が見られないことから、彼らは冬眠せずに一年中活動を続けることができた恒温動物だったのではないか、という説が提唱されました。体温を保つために、体を羽毛で覆っていた可能性も指摘されています。

しかし、その後の研究で、別のラエリナサウラの標本からは成長線が見つかっています。このことから、彼らが必ずしも恒温動物であったとは断定できなくなり、成長段階や環境によって成長率が異なった可能性など、様々な解釈が議論されています。彼らが巧みな体温調節能力を持っていたことは確かですが、その詳細はまだ研究の途上です。