ケラトサウルスとは

| 学名(属名) | Ceratosaurus |

| 名前の意味 |

角を持つトカゲ

kerato(角)[ギリシャ語]-saurus(トカゲ)[ギリシャ語] |

| 分類 | 竜盤目・獣脚類 (獣脚亜目・ケラトサウルス下目) |

| 全長 | 約4-6m |

| 食性 | 肉食 |

| 生息時期 | ジュラ紀後期 |

| 下分類・種名 |

Ceratosaurus nasicornis

Ceratosaurus ingns Ceratosaurus dentisulcatus Ceratosaurus magnicornis |

| 論文記載年 | 1884 |

| 属名の記載論文 |

Principal characters of American Jurassic dinosaurs, part Ⅷ: The order Theropoda.

American Journal of Science. 27. by Othniel Charles Marsh. 1884. |

特徴

かつてアロサウルスと同一種と考えられていたこともありましたが、異なる点が注目され ケラトサウルス は独立した属となりました。

体長約4.5 - 6mの肉食恐竜です。

鼻の上と目の上にある短い突起が、ケラトサウルスの特徴です。

ケラトサウルスは、同時期に生息していたアロサウルスよりも小柄でした。その歯は薄く、切り裂く能力に優れていました。短い前足には4本の鋭い爪を持っています。

首から背中にかけて、小さな突起(ギザギザの骨棘)が不規則に並んでいました。背面に骨板を持つ獣脚類は珍しく(鳥盤目にはよくみられます)、ケラトサウルスの仲間にのみ確認される形状となっています。

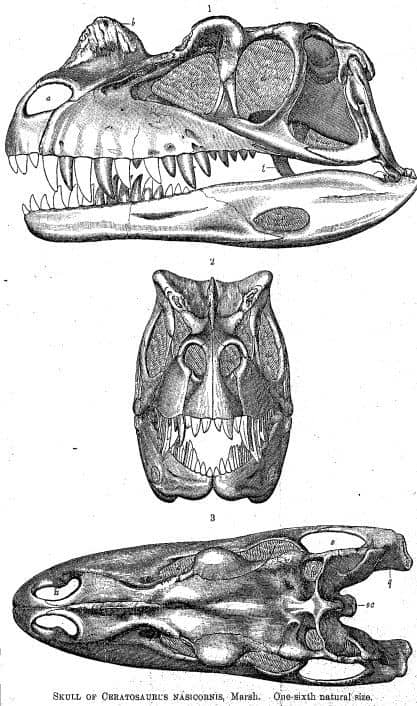

ホロタイプの頭骨の長さは55cmでした。その鼻の上にある角状の突起は長さ13cmに及びました。状の突起には多くの溝が刻まれており、生前には血管が通っていたと推定されています。攻撃的になったり興奮したときには、血流が増えて角の色を変化させたのかも知れません。

恐竜ルネッサンス(恐竜恒温説)で有名な古生物学者ロバート・バッカー(Robert Bakker)から、「ケラトサウルスは泳ぐことができた」とする説が提唱されています。縦幅のある尾は柔軟に動かすことができたため、水中での推進力を得るのに役立ったと考えたのです。肺魚の化石と同じ場所から、大量のケラトサウルスの歯がみつかっていることを根拠に挙げています。

その他に、ケラトサウルスが水中での生活に適していたような証拠はみつかっていません。この説には異論も多く、結論がでるには今後のさらなる発見・研究が必要となっています。

アロサウルスとの共存と狩りの戦略

ケラトサウルスが生きたジュラ紀後期の北米には、より大型で強力な捕食者であるアロサウルスも生息していました。この二者がどのように共存していたのかは、古生物学における興味深いテーマの一つです。

研究者たちは、両者が異なる獲物を狙うことで競争を避ける「ニッチの分割(棲み分け)」を行っていたと考えています。体が大きく頑丈なアロサウルスが、ステゴサウルスや若い竜脚類のような大型の獲物を専門に狩っていたのに対し、より小柄で俊敏だったケラトサウルスは、小型の鳥脚類や、川や湖に生息する魚類、ワニなどを主な獲物にしていた可能性があります。

この説は、ロバート・バッカーが提唱した「ケラトサウルスは水辺のハンターだった」という説にも繋がります。ワニのように縦に広くしなやかな尾は、水中を移動するのに役立ったかもしれません。アロサウルスが陸の王者であった一方、ケラトサウルスは水辺の支配者として、独自の地位を築いていたのかもしれません。

発見と論文記載

出展:Principal characters of American Jurassic dinosaurs, part VIII: The order Theropoda.

American Journal of Science. 27.

by Othniel Charles Marsh. 1884.

初めてケラトサウルスを発見したのは、農業従事者でした。1883-1884年アメリカ・コロラド州Cañon Cityの北部モリソン層(Morrison Formation)で、頭骨を含むほぼ完全な骨格化石が見つかったのです(同年、同地でアロサウルスの化石も発掘されています)。骨がつながっている箇所があるほど保存状態の良いものでしたが、頭骨と脊椎は大きく曲がっていました。

発掘後チャールズ・マーシュ(Othniel Charles Marsh)によって研究され、1884年ケラトサウルス(Ceratosaurus nasicornis)が記載されます。

マーシュは1892年の論文で全長6.7mと推定しますが、1920年米国国立古代博物館のチャールズ・ギルモア(Charles Gilmore)は4.5-6mほどだったと指摘しました。

1976年 コロラド州Fruita近郊でほぼ完全な頭骨化石(標本番号MWC 1)、1992年 ユタ州Mooreから頭骨の前半分や関節骨盤および仙骨(標本番号BYUVP 12893)、1999年には亜成体(子供)の骨格化石が発見されました。2000年と2006年には、ポルトガルのLourinhã Formationからもケラトサウルスの化石発見が報告されています。2006年にポルトガルの古生物学者オクタビオ・マテウス(Mateus O.)は、ジュラ紀後期においてポルトガルと北米が一時的に陸でつながったことを示唆しています(ジュラ紀後期の北米とポルトガルには竜脚類やカメなどに明確な差がみられるため、一時的につながった見解に異議を唱える研究者もいます)。