アーケオルニトミムスとは

| 学名(属名) | Archaeornithomimus |

| 名前の意味 |

古代の鳥もどき

archaio(古代の)[ギリシャ語]-ornitho(鳥)[ギリシャ語]-mīmos(もどき)[ギリシャ語] |

| 分類 | 竜盤目・獣脚亜目・オルニトミモサウルス類 |

| 全長 | 約3.3m |

| 食性 | 雑食 |

| 生息時期 | 白亜紀後期 (約9500万年前) |

| 下分類・種名 | Archaeornithomimus asiaticus |

| 論文記載年 | 1972 |

| 属名の記載論文 | Russell, D. A. (1972). Ostrich dinosaurs from the Late Cretaceous of Western Canada. Canadian Journal of Earth Sciences 9. |

謎多き「疑問名」のダチョウ恐竜

アーケオルニトミムスは、白亜紀後期に現在の中国・内モンゴル自治区に生息していた、ダチョウによく似た姿の恐竜です。体長約3m、体重は50kgほどと推定されています。大きな目、歯のないクチバシ、長い首と脚を持ち、地上を素早く駆け回ることができたと考えられています。食性は特定の食べ物に偏らない雑食性で、植物や昆虫、トカゲのような小動物などを食べていたと推測されます。

アーケオルニトミムスの化石は、足の骨や背骨の一部など、非常に断片的なものしか見つかっていません。そのため、他のオルニトミムス類の恐竜と明確に区別できる固有の特徴が乏しく、多くの古生物学者は、この属が有効な分類群であるか疑問視しています。このような学名は「疑問名(*nomen dubium*)」と呼ばれ、今後のより完全な化石の発見が待たれます。

化石が発見されたイレンダバス層は、当時は川や湖が点在する緑豊かな氾濫原でした。この環境には、巨大なオルニトミムス類であるギガントラプトルや、ハドロサウルス類、ティラノサウルス類など、多種多様な恐竜が生息していました。

論文記載と分類の変遷

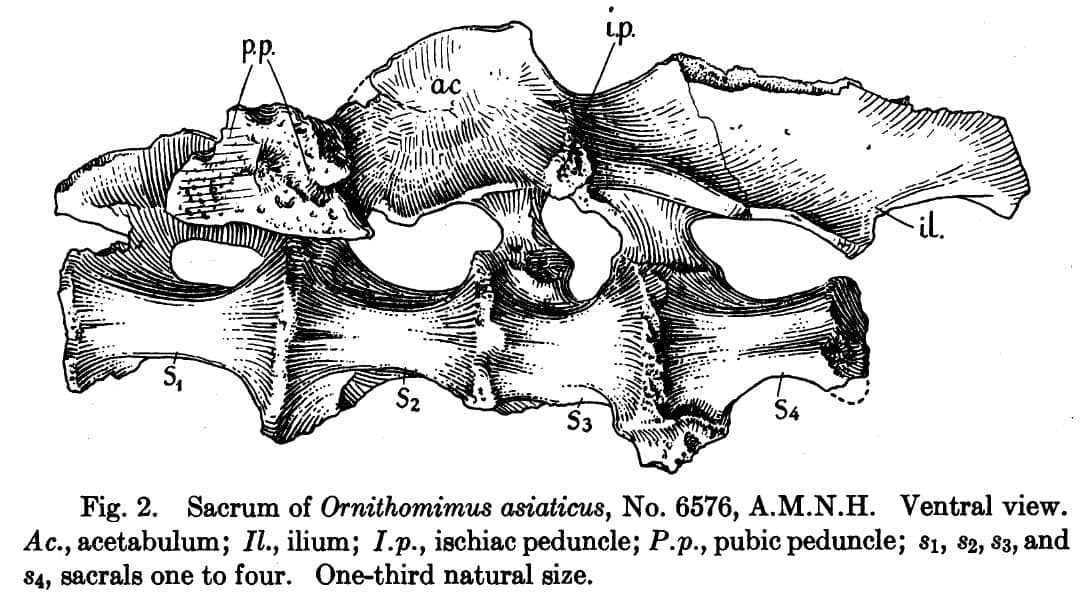

出典:Gilmore, C. W. (1933). On the dinosaurian fauna of the Iren Dabasu Formation. Bulletin of the AMNH.

1923年に内モンゴル地区で発見された化石は、1933年に古生物学者チャールズ・ギルモア(Charles Whitney Gilmore)によってオルニトミムス属の新種 *Ornithomimus asiaticus* として記載されました。しかし、その後の研究で北米のオルニトミムスとは特徴が異なることが分かり、1972年にデール・ラッセル(Dale Russell)によって新属アーケオルニトミムスとして再分類されました。

Archaeornithomimusの属名の意味は「古代の(Archae)+鳥もどき(ornithomimus)」です。

かつてウズベキスタンで発見された化石がアーケオルニトミムスの第二の種と考えられたこともありましたが、後の研究で、この化石は全く別のグループである鎧竜(アンキロサウルス類)のものであることが判明し、「ビッセクティペルタ」という新しい名前が付けられました。これは、断片的な化石から恐竜を正確に分類することの難しさを示す好例です。

1900年代前半、オルニトミムス科(Ornithomimidae)に属する恐竜の分類は非常に難しく、混乱があったようです。オルニトミムス科自体も1890年にはメガロサウルス下目に分類されていましたが、獣脚類の多様性がしだいに明らかになり、1976年コエルロサウルス下目に再分類されることになりました。

アーケオルニトミムスに会いに行こう

アーケオルニトミムス(Archaeornithomimus)の化石は、以下の博物館で見ることができます。

ただし、展示内容が変更となっている可能性がございます。ご自身で、最新情報の確認をお願いいたします。

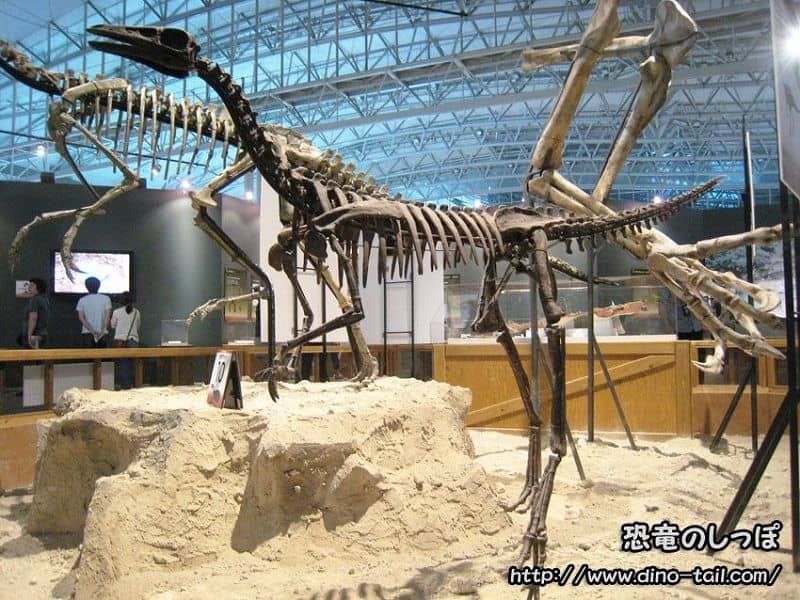

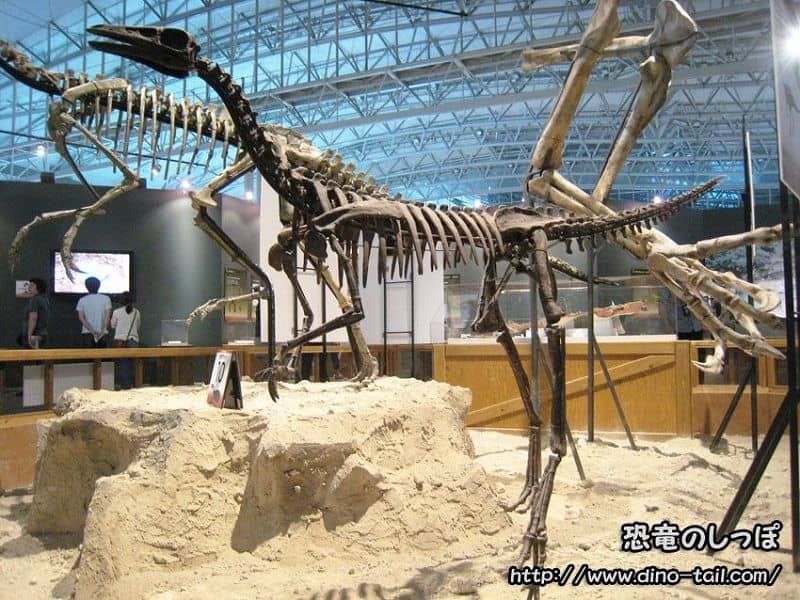

福井県立恐竜博物館(福井県・勝山市)

見られる化石の部位: 全身復元骨格

見どころ/注目ポイント:「恐竜の世界」ゾーンなどで見ることができます。この博物館のアーケオルニトミムスの全身骨格は、非常に完成度が高いことで知られており、国内の他の博物館で開催される特別展にも貸し出されることがある「名品」です。細長い脚や首、そして特徴的な手の構造をじっくり観察できます。

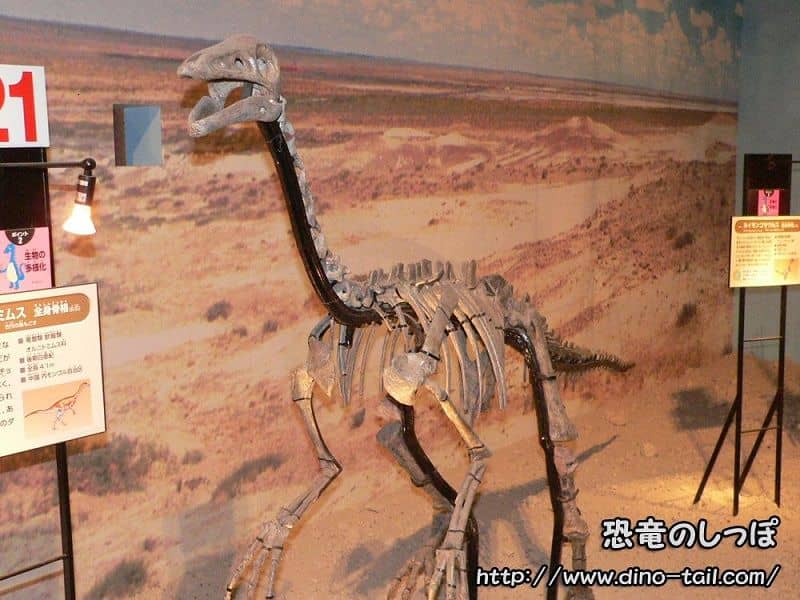

内モンゴル博物院(中国・フフホト)

見られる化石の部位: 全身復元骨格・実物化石

見どころ/注目ポイント:アーケオルニトミムスの発見地である内モンゴル自治区を代表する博物館です。広大な「恐竜の故郷」展示ホールでは、同じ地域から発見されたバクトロサウルスやギガントラプトルなどと共に展示されており、白亜紀当時の生態系を想像させる展示構成となっています。

アメリカ自然史博物館(アメリカ・ニューヨーク)

見られる化石の部位: 実物化石(ホロタイプ・部分骨格)

見どころ/注目ポイント:1920年代の伝説的な「中央アジア探検隊」によって発見されたアーケオルニトミムスのホロタイプ標本(種を定義する基準となる化石)を所蔵しています。常設展示の「竜盤類ホール」では、オルニトミムス類の進化を語る上で欠かせないピースとして、その歴史的な発見の背景とともに紹介されています。

アーケオルニトミムスは「古代の鳥の模倣者」という名の通り、ダチョウ恐竜の中でも初期のグループに属します。日本国内では福井県立恐竜博物館が質の高い全身骨格を所蔵しており、アジアの恐竜たちとの比較展示を楽しむことができます。

アーケオルニトミムスの化石ギャラリー