アナトティタンとは

| 学名(属名) | Anatotitan (現在はEdmontosaurus属に含まれる) |

| 名前の意味 |

巨大なカモ(鴨)

anas(カモ)[ラテン語]-Titan(巨人)[ギリシャ語] |

| 分類 | 鳥盤目・鳥脚亜目・ハドロサウルス科 |

| 全長 | 約9-12m |

| 食性 | 植物食 |

| 生息時期 | 白亜紀後期 (約6800万年~6600万年前) |

| 主な種 | Anatotitan copei (現在は Edmontosaurus annectens) |

| 論文記載年 | 1990 |

分類学上の変遷:アナトティタンからエドモントサウルスへ

アナトティタンは、かつて独立した属と考えられていたカモノハシ恐竜です。その名は「巨大なカモ」を意味し、幅広く平たい口先が特徴です。しかし、近年の研究により、アナトティタンの化石とされてきたものは、実は「エドモントサウルス」という別の恐竜が完全に成長しきった姿(老成個体)であるという見方が主流となりました。

恐竜の研究では、新しい化石の発見や研究技術の進歩によって、過去の分類が見直されることがよくあります。アナトティタンとエドモントサウルスの頭骨の形の違いは、かつては別種である証拠とされていましたが、現在では成長段階による変化(個体発生)の範囲内であると結論付けられています。そのため、現在「アナトティタン」という学名は公式にはあまり使われず、「エドモントサウルス・アネクテンス(*Edmontosaurus annectens*)」として扱われるのが一般的です。

複雑な名前の歴史: この恐竜は、過去に「トラコドン」や「アナトサウルス」といった名前で呼ばれていたこともあり、恐竜の分類学の歴史の中でも特に名前の変遷が複雑なことで知られています。

驚異の歯とティラノサウルスの獲物

アナトティタン(エドモントサウルス)は、ハドロサウルス科の最大の特徴である「デンタルバッテリー」を持っていました。これは、数百本もの小さな歯が密集して、まるでヤスリのような一つの巨大な咀嚼面を形成する構造です。この強力な歯で、硬い針葉樹の葉や小枝なども効率的にすり潰して食べていたと考えられています。

皮膚の痕跡が残った「ミイラ化石」も発見されており、その体表はウロコで覆われていたことが分かっています。ウロコは互いに重なり合わない多角形の形状をしていました。

白亜紀末期の北米において、アナトティタン(エドモントサウルス)はティラノサウルスの主要な獲物の一つでした。実際に、ティラノサウルスに尾を噛まれながらも生き延び、その傷が治癒した痕跡のある化石が発見されています。この事実は、当時の過酷な生態系と、彼らの強い生命力を物語っています。

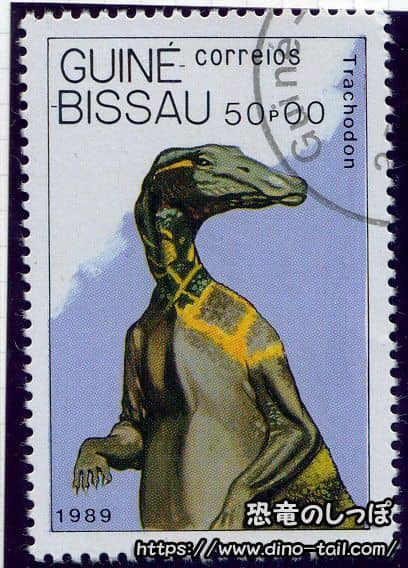

アナトティタンの切手ギャラリー

アナトティタンは、その複雑な分類の歴史から、切手などの古い媒体では「トラコドン」や「アナトサウルス」といった、現在では使われなくなった名前で記載されていることがあります。