アジャンキンゲニアとは

アジャンキンゲニアは、かつて「インゲニア」という名前で知られていたオヴィラプトル科の恐竜です。1981年に初めて記載された際には、発見地であるモンゴルのインゲン・ホブル盆地にちなんで「インゲニア (Ingenia)」と命名されました。

しかし、この「インゲニア」という属名は、1957年にすでに線虫の一種に使用されていたことが後に判明しました。生物の学名は世界で一つでなければならないというルール(国際動物命名規約)があるため、2013年に新しい属名「アジャンキンゲニア (Ajancingenia)」に変更されたという経緯があります。

| 学名(属名) | Ajancingenia |

| 名前の意味 |

旅人

ajanc(旅人)[モンゴル語] + Ingenia(発見地の盆地名) |

| 分類 | 竜盤目・獣脚亜目・オヴィラプトロサウルス類・オヴィラプトル科 |

| 全長 | 約1.5m |

| 食性 | 雑食(貝、木の実、卵など) |

| 生息時期 | 白亜紀後期(約7000万年前) |

| 下分類・種名 | Ajancingenia yanshini (旧 Ingenia yanshini) |

| 論文記載年 | 2013年 (旧属名は1981年) |

| 属名の記載論文 | Easter, J. 2013. "A new name for the oviraptorid dinosaur Ingenia yanshini" |

特徴

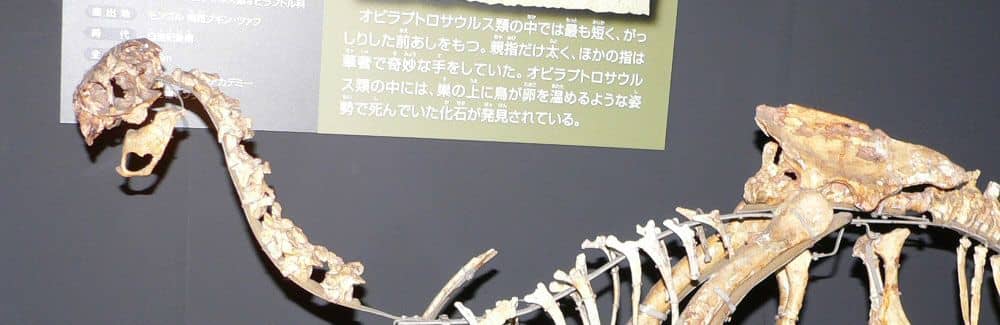

アジャンキンゲニアは、白亜紀後期(約7000万年前)のモンゴルに生息した獣脚類で、分類上はオヴィラプトル科に属し、その中でも特にコンコラプトル(Conchoraptor)などと近縁なグループ「インゲニイナエ(Ingeniinae)」に含められています。この仲間は、他のオヴィラプトル科の恐竜に比べて、頭のトサカが比較的小さいか、もしくはないことが特徴です。オヴィラプトル科の中では、がっしりとした短い前腕を持っているのが特徴です。

アジャンキンゲニアの化石は、モンゴルのバルンゴヨット層から発見されています。この地層は、当時、砂丘や時々川が流れる半乾燥地帯であったと考えられており、アジャンキンゲニアはそうした砂漠のような環境に適応して生きていたようです。

特に際立った特徴は、その前肢の第一指(親指)です。第一指の末節骨(爪の生えている先端の骨)が非常に大きく、第二指の末節骨の約2倍もの長さがありました。この頑丈で大きな親指の使い道については、いくつかの説があります。例えば、地面を掘って地中の獲物や植物の根を探したり、硬い木の実を割ったり、あるいは植物の枝をたぐり寄せて葉や果実を食べたりするのに役立ったのではないかと考えられています。

アジャンキンゲニアの「アジャンク (ajanc)」はモンゴル語で「旅人」を意味します。その特徴的な長い親指が、まるで旅人がヒッチハイクで親指を立てている姿を連想させることから、このユニークな名前が付けられました。

アジャンキンゲニア(旧インゲニア)に会いに行こう

アジャンキンゲニア(Ajancingenia / 旧名:Ingenia)の化石は、以下の博物館で見ることができます。

ただし、展示内容が変更となっている可能性がございます。ご自身で、最新情報の確認をお願いいたします。

モンゴル古生物学研究所(モンゴル・ウランバートル)

見られる化石の部位: 実物化石・全身復元骨格

見どころ/注目ポイント:アジャンキンゲニアの「本拠地」とも言える施設です。ホロタイプ標本(種を定義する基準となる標本)をはじめとする、ゴビ砂漠から発掘された貴重な実物化石が数多く収蔵・展示されています。世界屈指のオビラプトル類コレクションを誇ります。

アジャンキンゲニアは、かつて「インゲニア」と呼ばれていましたが、現在は学名が変更されています。多くの博物館では新旧両方の名前が併記されているか、最新の「アジャンキンゲニア」として紹介されています。

アジャンキンゲニアの化石ギャラリー