ブラジル南部の豪雨と洪水の影響で、恐竜の化石が見つかる

2024.07.22

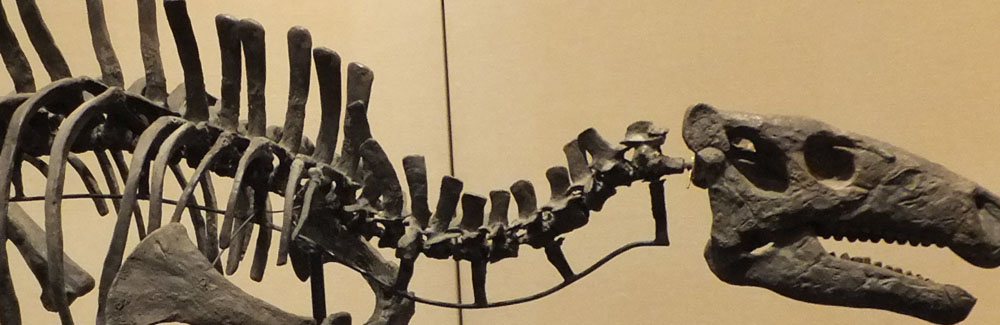

4月末-5月にかけてブラジル南部を襲った記録的な豪雨と洪水(200万人が被災し、60万人が避難生活を送った大規模な災害でした)によって、リオグランデドスル(Rio Grande do Sul)州の州都ポルトアレグレ(Porto Alegre)西方約280kmに位置する小さな町サンジョアンドポレジニ(Sao Joao do Polesine)近くで化石が露出しているのが見つかりました。

サンタマリア連邦大学(Federal University of Santa Maria)の古生物学者チームは、「ほぼ完全な」恐竜の化石を含む岩の塊を発掘しました。化石は、約2億年前のヘレラサウルス科の一種と推定されており、これまでに発見されたヘレラサウルス科の化石としては2番目に完全な状態に近いものだということです(1番目に状態の良い化石は、2014年に同じサンジョアンドポレジニ(Sao Joao do Polesine)で発掘されたグナトボラクス・カブレイライ(Gnathovorax cabreirai)です)。

兵庫県丹波篠山市から新種の恐竜-ヒプノヴェナトル・マツバラエトオオエオルム

2024.07.27

2010年と2011年に丹波篠山市(当時は篠山市)の白亜紀前期(1億1000万年前)の地層から発見された獣脚類恐竜の化石について、兵庫県立人と自然の博物館(三田市)などによる詳細な研究の結果、新属新種であることがわかり、ヒプノヴェナトル・マツバラエトオオエオルム(Hypnovenator matsubaraetoheorum)と命名されました。体長は1.1メートル、体重は2.5キロほどと推定されています。

現生の鳥類のように丸まって寝ているような状態で化石になっており、鳥類への進化の過程を探る上でも重要な鍵になるそうです。

CTスキャンで調べたところ、掘り出された2つの岩塊には計81の骨が含まれており、他のトロオドン科の恐竜には見られない特徴が含まれていました。

学名(属名)の

日本本土から報告された鳥類を除く恐竜化石のうち、現在有効な学名を持つ恐竜としては12例目となります。

イグアノドン類の新属新種Comptonatus chaseiを発見 英国

2024.08.06

約1億2500万年前、現在の英イングランド南部沖の島に生息していた新種の草食恐竜の化石が見つかりました。149本の骨で構成されるこの恐竜の化石は、イングランド沖のワイト島 Wessex Formationで2013年に発見されたものです。あごの骨格や大きな骨盤などの特徴からこの恐竜を新種と判断し、"Comptonatus chasei"」と名付けられました。イグアノドン類に属すると推定されています。

Comptonatusの体重は約1tと推定されています。また、近くから発見された足跡化石から、群れをつくって生活していた可能性が示唆されています。

兵庫県丹波篠山市から新種の角竜、「ササヤマグノームス・サエグサイ」

2024.09.07

2007年から2008年に兵庫県丹波篠山市にまたがる白亜紀前期(約1億1000万年前)の地層(篠山層群)から発見されていた化石が、角竜類の新属新種の恐竜であったことがわかりました。その後の追加調査で見つかった標本も含め、合計17点の化石を調べたところ15点が頭骨で1点が烏口骨(肩の骨)、1点が脛骨(後ろ足の骨)であることが判明し、頬骨に独特の突起があり烏口骨にコブがあるなど、他のどの角竜類にも見られない3つの特徴をもつことがわかり、新属新種の角竜類として記載されました。

「ササヤマグノームス・サエグサイ」"Sasayamagnomus saegusai"と名づけれました。属名"ササヤマグノームス"は「篠山の地下に隠された財宝を守る小人」の意味で、種名"サエグサイ"は「長年に渡って篠山層群から見つかる脊椎動物化石の調査・研究を先導してきた兵庫県立人と自然の博物館の故・三枝春生博士の名前からです。)」。

今回発見された恐竜は原始的な角竜類であるため、角を持たず、また小さいフリルしかもっていませんでした。全長は約80cmだったと推定されますが、脛骨内部の微細構造や成長輪を観察したところ、成長途中の若い個体であったことも判明したため成体はもう少し大きくなったと考えられています。

日本本土から報告された鳥類を除く恐竜化石のうち、現在有効な学名を持つ恐竜としては13例目となります。

ロキの名を持つ新種の角竜、ロキケラトプス・ランギフォルミス

2024.06.20

アメリカ・モンタナ州北部の悪地で、新種の角竜の化石が発見されました。この恐竜は、フリルの後ろに2本の巨大な刃のような角を持つ、これまでで最も華やかな角竜の一つです。その特徴的な角のパターンから「ロキケラトプス・ランギフォルミス」と名付けられました。これは「カリブーに似たロキの角のある顔」を意味します。

ロキケラトプスは7800万年以上前、ローラミディア大陸の東海岸沿いの沼地や氾濫原に生息していました。この発見は、白亜紀後期にケラトプス科の恐竜が急速に多様化したことを示唆しており、古生物学的に非常に重要な意味を持ちます。

白亜紀中期の気候変動を生き延びた新種の鳥脚類、イアニ・スミシ

2024.06.07

アメリカ・ユタ州で発見された化石が、新種の鳥脚類恐竜であることがわかり、「イアニ・スミシ」(Iani smithi)と名付けられました。名前は、ローマ神話の出入り口と移り変わりを司る神「ヤヌス(Ianus)」にちなんでおり、気候が変動する時代に生きていたことを示唆しています。

イアニ・スミシは、約9960万年前の白亜紀中期の地層から発見されました。この時代は、大規模な火山の噴火によって地球の気温が上昇し、多くの恐竜が絶滅したと考えられています。イアニ・スミシの発見は、後の時代に繁栄するハドロサウルス科につながる系統が、この厳しい時代をどのように生き延びたかを解明する上で重要な手がかりとなります。