ランフォリンクス(翼竜)とは

| 学名(属名) | Rhamphorhynchus |

| 名前の意味 |

くちばしの吻(ふん)

rhamphos(くちばし)[ギリシャ語]-rhynchos(吻、鼻先)[ギリシャ語] |

| 分類 | 翼竜目・ 嘴口竜亜目・ランフォリンクス科 |

| 体長(大きさ) | 約1.2m |

| 翼開長 | 約1.8m |

| 食性 | 魚食 |

| 生息時期 | ジュラ紀後期 |

| 下分類・種名 | Rhamphorhynchus muensteri (模式種) |

| 論文記載年 | 1847 |

特徴:ジュラ紀の夜空のハンター

ランフォリンクスは、ジュラ紀後期(約1億5000万年-1億4850万年前)のヨーロッパの沿岸部に生息した、嘴口竜(しこうりゅう)亜目を代表する翼竜です。その体には、空と海を支配するための、数々の洗練された特徴が備わっていました。

体のつくりと狩りの方法

長く鋭い顎には、前方を向いた針のような歯が並んでおり、一度捕らえた魚を逃さないための「魚獲りカゴ」のように機能しました。かつて、水面を滑るように飛行しながら、下顎で魚をすくい取る「スキミング説」が提唱されましたが、現在では顎の構造などから、この説はあまり支持されていません。おそらく、現代のミズナギドリのように、水中を覗き込み、獲物を見つけると素早く飛び込んで捕らえていたのでしょう。

長い尾の先端には菱形の尾膜があり、飛行中の安定性を保つ舵の役割を果たしていました。

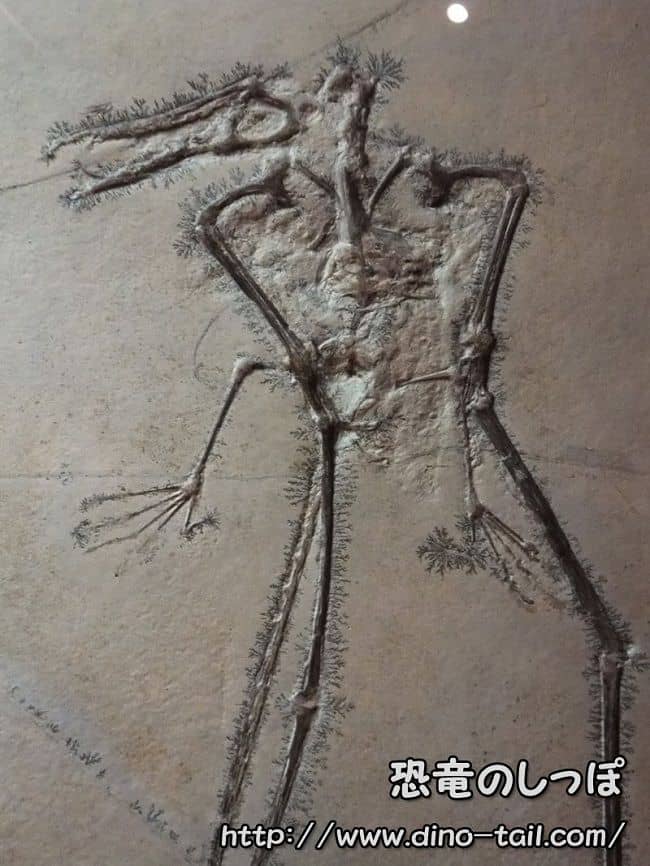

モフモフの翼竜?

ゾルンホーフェンの奇跡的な化石からは、ランフォリンクスの体がピクノファイバーと呼ばれる、保温のための毛のような構造で覆われていたことも分かっています。彼らが、現代の鳥類や哺乳類のように、自ら体温を維持する「温血動物」であったことを示す強力な証拠です。

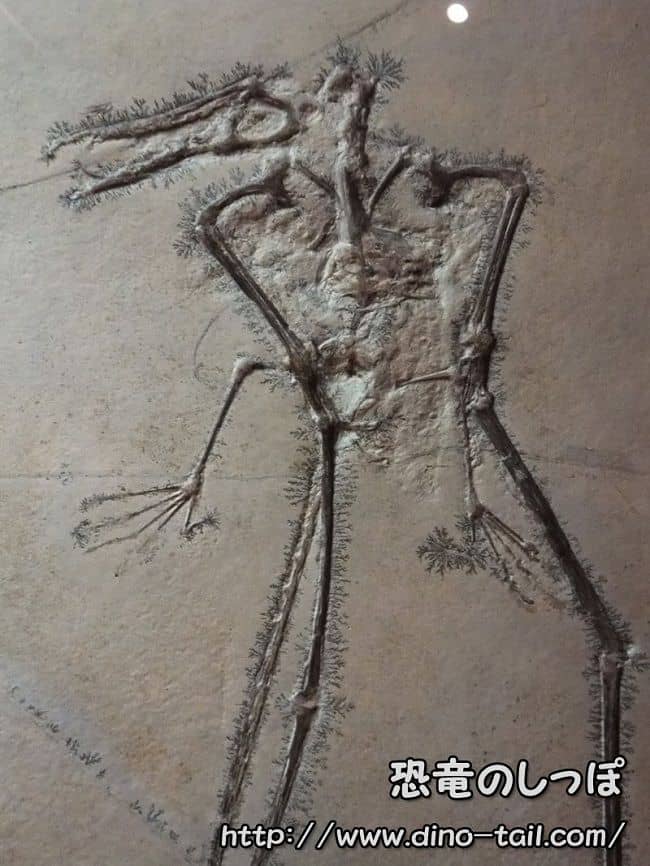

ベルガー博物館(Museum Berger, Germany.)

ランフォリンクスの成長

ベルガー博物館(Museum Berger, Germany.)

かつて別の種のものと考えられた化石が同一種Rhamphorhynchus muensteriの各成長段階のものであったことがわかったことから、ランフォリンクスがどのように成長していったのか、研究も進みました。

若いころには相対的に、頭骨(くちばし)は短く、大きな眼をもっていました。成長につれて、くちばしは長く伸びていきます。歯の数は変わらないものの、その形は短く太いイメージに変わっていきます。

尾先の扇も、成長によって形を変化させます。幼体では楕円に近い形ですが、成長するに従って菱形(四角形)になっていきます。体長が最大長になったものは最終的には尾先の扇は三角形に近い形に変化するそうです。

3年ほどかけて最大体長に近づいて、それ以降の身体的成長は鈍化しました。

強膜輪(眼にかかる圧力や光量を調整する機能をもつ輪)の解析によって、おそらくランフォリンクスは夜行性で、自身が水中に潜って魚を補食していたと考えられています。

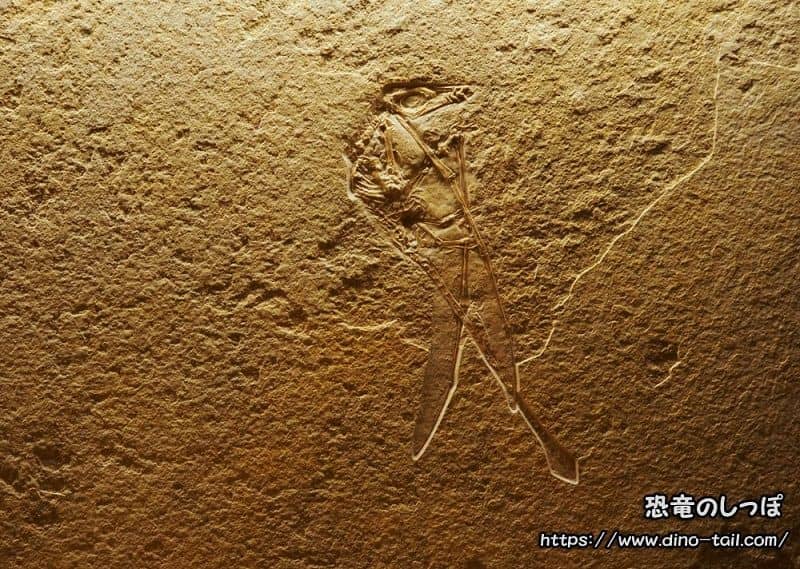

最後の晩餐と壮絶な最期

ドイツのゾルンホーフェンからは、ランフォリンクスの生態を物語る、非常にドラマチックな化石が発見されています。

それは、 ランフォリンクスが魚を飲み込もうとしたまさにその瞬間に、大型の捕食魚アスピドリンクス (Aspidorhynchus) に喉を突き刺された 、という三位一体の化石です。ランフォリンクスの翼の骨の間には、彼が最後に食べようとした小さな魚の骨が、そしてその喉には、アスピドリンクスの槍のように鋭い吻(ふん)が突き刺さっていました。

おそらく、水面近くで狩りをしていたランフォリンクスに、水中からアスピドリンクスが襲いかかり、両者ともに絶命してしまったのでしょう。これは、ジュラ紀の海の厳しい生存競争と食物連鎖を、一瞬のスナップショットのように切り取った、奇跡の化石です。

ランフォリンクスの切手・化石ギャラリー