プテラノドン(翼竜)とは

| 学名(属名) | Pteranodon |

| 名前の意味 |

翼があり歯がないもの

pteron(翼)[ギリシャ語]-an(無し)[ギリシャ語]-odon(歯)[ギリシャ語] |

| 分類 | 翼竜目・翼指竜亜目・プテラノドン科 |

| 翼開長 | 約7 - 9m |

| 食性 | 魚食 |

| 生息時期 | 白亜紀後期(約8930万-7,400万年前) |

| 下分類・種名 |

Pteranodon longiceps

(模式種)

※かつて同属とされた P. sternbergi は、現在では別属 Geosternbergia とされることが多い。 |

| 論文記載年 | 1876 |

| 模式標本の記載論文 |

"Notice of a new sub-order of Pterosauria".

American Journal of Science. Series 3. by Marsh, O.C. 1876. |

特徴

プテラノドンは、恐竜ではなく 「翼竜」 に分類される、空を飛ぶことに高度に適応した爬虫類です。

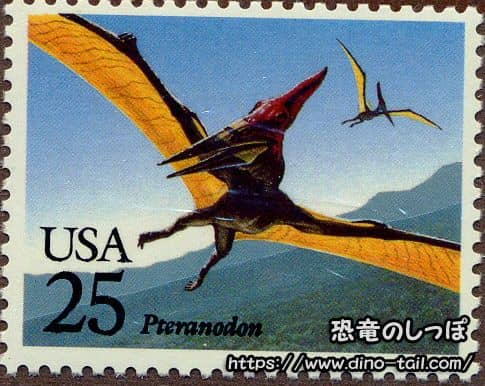

最大の特徴は、後頭部にある長いトサカです。その役割は、「飛翔中にくちばしとのバランスをとるために発達した」とする説や「異性に対するアピール・ディスプレイ」説などが提唱されています。

はばたくよりも、グライダーのように空気にのって滑空したようです。

恐竜と混合されて描写されることがありますが恐竜ではなく、プテラノドンは代表的な翼竜です。白亜紀後期(約8930万-7,400万年前)の北米に生息していました。図鑑や映画などにもよく登場する、翼竜を代表する属です。

翼竜の翼は、前足の長くのびた1本の薬指(第4指)だけで支えられています。親指、人差し指、中指は翼の外に出ています。小指はありません。

地上にいるとき、プテラノドンは二本足ではなく、翼の指を地面につけた四足歩行で移動していました。そして、空へ飛び立つ際には、鳥のように助走をつけて飛び立つのではなく、その非常に強力な前あし(腕)の力を使って、 地面から一気に体を射出する「四足跳躍(クアドラペダル・ローンチ)」 を行っていたと考えられています。これにより、平坦な場所からでも瞬時に飛び立つことが可能でした。

オスとメスの劇的な違い

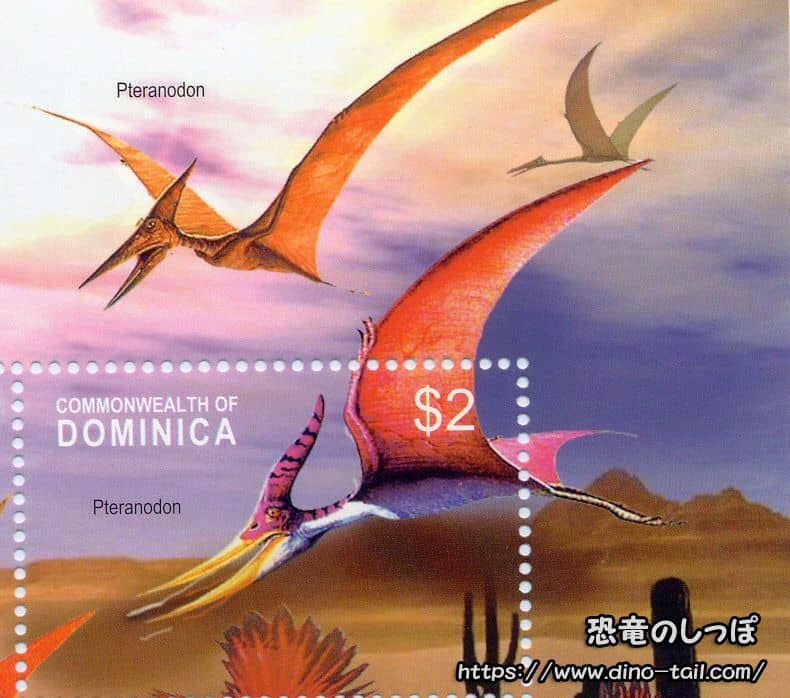

プテラノドンの化石は、明らかに大きさが異なる2つのタイプが見つかっており、これはオスとメスの違い( 性的二形 )であったことが確実視されています。

- オス: 翼を広げると7mを超える大型の体格と、後頭部に非常に大きく立派なトサカを持っていました。

- メス: 翼開長が3〜4mとオスよりずっと小柄で、トサカも非常に小さいか、ほとんどありませんでした。しかし、骨盤は卵を産むためにオスよりも幅広く、頑丈でした。

この発見は、オスの大きなトサカが、武器ではなく、主にメスへの求愛や、オス同士の縄張り争いの際に自分を大きく見せるためのディスプレイとして使われていたことを強く示唆しています。

プテラノドンは隕石落下を見ていない

プテラノドンが生息していたのは白亜紀後期(約8930万-7,400万年前)です。図鑑などでティラノサウルスやトリケラトプスと同時期に生息していたように描かれることがありますが、ティラノサウルスやトリケラトプスが生息したのは白亜紀末期(約6,800万-6,600万年前)です。両者の生息時期は重なっていませんでした。

白亜紀末期6600万年前の大量絶滅以前に、すでにプテラノドンは絶滅していたことになります。

プテラノドンの切手・化石ギャラリー