スピノサウルスとは

| 学名(属名) | Spinosaurus |

| 名前の意味 |

とげを持つトカゲ

spīna(棘)[ラテン語]-saurus(トカゲ)[ギリシャ語] |

| 分類 | 竜盤目・獣脚類(獣脚亜目・テタヌラ下目・スピノサウルス科) |

| 全長 | 約13 - 15m |

| 食性 | 魚食 |

| 生息時期 | 白亜紀前期-後期 |

| 下分類・種名 |

Spinosaurus aegyptiacus

Spinosaurus maroccanus (疑問名) |

| 論文記載年 | 1915 |

| 記載論文 |

Ergebnisse der Forshungsreisen Prof. E. Stromers in den Wüsten Ägyptents.

Wirbeltier-Reste der Baharîe-Stufe(unterstes Cenoman) 3.Das Original des Theropoden Spinosaurus aegyptiacus, von Ernst Stromer, Vorgelegt am 6, Nov. 1915. |

特徴:変わり続ける史上最大の肉食恐竜

スピノサウルスは、ティラノサウルスをも上回る、史上最大級の肉食恐竜です。全長は13mを超えました。スピノサウルスの特徴は、背中の長い帆とワニに似た細長い口(吻部)です。背中の帆は一番長いところで2mに達しています。その姿は、近年の相次ぐ発見によって、他のどの恐竜よりも劇的に変化し続けています。かつては陸上の捕食者と考えられていましたが、現在では、水中での生活に高度に適応した恐竜であったことが確実視されています。

ワニのように細長く、先端にセンサーを備えた吻部(ふんぶ)と、魚を捕らえるのに適した円錐形の歯は、彼らが魚食性であったことを示しています。

論争の最前線:水中を泳ぐ恐竜への進化

スピノサウルスが水棲であったかどうかの議論は、2014年以降、古生物学における最もホットな話題の一つでした。

2014年:水棲適応説の提唱

2014年、ニザール・イブラヒム博士らの研究チームが、モロッコで発見された新たな化石に基づき、スピノサウルスが著しく短い後あしや、水棲動物に近い骨密度を持つことを発表。「主に水中で生活していた」という革命的な説を提唱しました。しかし、この説には「推進力を生み出す尾の形状が不明である」などの反論もありました。

2020年:パドル状の尾の発見

その反論を覆したのが、2020年に発表された、同じ標本の尾の化石の発見です。その尾は、他の獣脚類のような細長い形状ではなく、 高さのある複数の神経棘が発達した、巨大な「パドル(櫂)」のような形状 をしていたのです。これは、尾を左右に振ることで、水中を力強く進むための推進力を生み出していたことを示す、動かぬ証拠でした。

2022年:決定的証拠?ペンギンのような骨

短い後脚

さらに2022年、研究チームは、スピノサウルスの骨の密度が、 水中に潜るペンギンやカバ、ワニなどと非常によく似た、中まで緻密で重い骨 であったことを示しました。これは、浮力を抑えて水中に潜るための「重り」として機能していたことを意味します。これらの発見により、スピノサウルスは単に水辺で魚を待つだけでなく、自ら水中を泳ぎ、獲物を追跡する「水中追跡型捕食者」であったという、新たな恐竜像が確立されたのです。

スピノサウルスの後脚が、他の大型獣脚類に比べて、著しく短かったこともわかってきました。

通常獣脚類の重心は後ろにあり体重のほとんどを後脚で支えていましたが、スピノサウルスはその体重を後脚だけで支えるには不向きだったようです。

帆(棘突起)の役割

背中の帆の役割も、この水棲説によって新たな光が当てられました。かつて考えられていた体温調節機能は否定され、現在は、仲間へのディスプレイという役割に加え、水中での体の安定性を保つ「垂直尾翼」のような役割を果たしていた、という説が最も有力視されています。

スピノサウルスの吻部先端に残るたくさんの穴

吻部の先端にはたくさんの穴があいています。

食物となる魚を感知するセンサーの役割を果たしていました。

2009年に実施された歯化石の同位体計測から、スピノサウルスの歯がカメやワニ類に近い酸素同位体比をもつことがわかっており、半水棲であった(水中と陸上の両方を生活拠点としていた)可能性は示唆されていました。2014年、シカゴ大学などの研究チームは改めて研究結果をまとめ「スピノサウルスは、水中での生活に適していた」とする説を提唱しています。

化石標本をデジタル化して骨格の構造を調べた結果、”浮力を得るのに適した骨密度”や”水中で過ごすのに適した鼻”が備わっていることが分かったのです。

スピノサウルスの吻部先端には、たくさんの穴があいていました。これは、現生のワニにも見られる特徴です。

吻部先端の神経系が発達しており、濁った水中でも食物となる魚を感知するためのセンサーの役目を果たしていたと考えられています。

帆(棘突起)の役割 - 「体温調節」説は否定

背中の帆(棘突起)が果たした役割について、かつて以下のような説が提唱されていました。

- 体温調節

- ディスプレイ(威嚇や異性へのアピールなど)

- 水中での姿勢制御

スピノサウルスが復元された当初、装盾類ステゴサウルスの背板と同じように、帆(棘突起)は体温調節の機能を果していたと考えれていました。ところが帆(棘突起)の表面・断面を詳細に調べたところ、ステゴサウルスに見られるような血管の跡が無かったことから現在は「体温調節」説は否定されています。

現在では、「威嚇や異性へのアピールをするためのディスプレイ」説と「浮力のある水中での姿勢を安定させる機能」説が有力視されています。

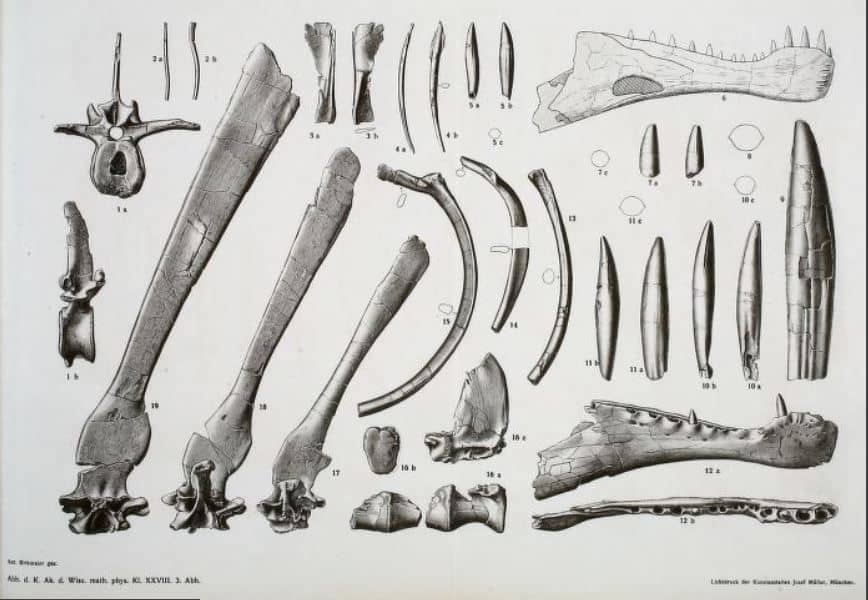

空襲にあったスピノサウルス

出典:Ergebnisse der Forshungsreisen Prof. E. Stromers in den Wüsten Ägyptents. Wirbeltier-Reste der Baharîe-Stufe(unterstes Cenoman) 3.Das Original des Theropoden Spinosaurus aegyptiacus, von Ernst Stromer, Vorgelegt am 6, Nov. 1915.

1912年、ドイツの古生物学者エルンスト・ストローマーErnst Stromerは、エジプト西部のBahariya層で巨大な恐竜を発見しました。下顎、歯、頸椎、胴椎、尾骨などが発掘され、1915年、スピノサウルス"Spinosaurus(棘のあるトカゲ)"と名づけて発表します。標本番号BSP 1912 Ⅷ19に基づいた模式種"Spinosaurus aegyptiacus"です。

当時知られた恐竜としては変わった容姿とその大きさから、スピノサウルスの名は広く知れわたり、1936年ストローマーは全身骨格の復元図を公表しています。

1944年、ドイツに戦渦が広がっていました。ストローマーはエジプトから持ち帰ったスピノサウルスの化石を安全なところへ避難(移動)させることを提案しましたが受け容れられず、ドイツ・バイエルン州立古生物・地質博物館に所蔵されていた標本は1944年4月24日、連合軍の空襲によって焼失してしまいました。

1996年モロッコのKemKem Beds層からスピノサウルスのものと見られる中頸椎が見つかっています。この標本番号NMC 50791の中頸椎は"Spinosaurus maroccanus"のホロタイプ標本で、長さ19.5cmにも及びます。それ以降2013年に状態の良いスピノサウルスの化石が見つかるまで、「謎の恐竜」と呼ばれることになります。

近年ではモロッコから歯化石が大量に発掘されるようになり、スピノサウルスの歯は安価に入手することができます。