エドモントニアとは

| 学名(属名) | Edmontonia |

| 名前の意味 |

エドモント(カナダの地名)のもの

Edmonton(エドモント層)[地名]-ia[ラテン語接尾語] |

| 分類 | 鳥盤目・装盾類 (装盾亜目・曲竜下目 ノドサウルス科 ) |

| 全長 | 約6 - 7m |

| 食性 | 植物食 |

| 生息時期 | 白亜紀後期(約7650万年前-6900万年前) |

| 下分類・種名 |

Edmontonia longiceps

Edmontonia rugosidens |

| 論文記載年 | 1928 |

| 属名の記載論文 |

A new armored dinosaur from the Edmonton Formation of Alberta.

Transactions of the Royal Society of Canada, series 3. 22. by Sternberg, C.M. 1928. |

特徴

身体を覆う骨質化した皮膚の装甲(よろい)と、肩のスパイクのような骨がエドモントニアの特徴です。

ルックスは、ヨロイ竜らしいヨロイ竜の印象を受けます。

エドモントニアは、よろい竜の中でも「ノドサウルス科」に分類されます。同じよろい竜でも、尾の先に骨の塊(テールクラブ)を持つ「アンキロサウルス科」とは異なり、ノドサウルス科の恐竜は尾にハンマーを持たないのが大きな特徴です。その代わり、肩や体側に非常に大きく鋭いスパイク(トゲ)を発達させていました。

肩のスパイクのように発達した骨は肉食恐竜から身を守るためのものか、仲間同士での争い(メスを奪い合ったり、なわばりを主張するため)に使われた可能性があります。

お腹側には骨の装甲はなく、ひっくり返ると無防備になります。

重心が低いため、身を守るときには地面に伏せてやり過ごしたのかもしれません。

また、エドモントニアはヨロイ竜としては比較的脚が長く、他のヨロイ竜よりは速かったようです。

口先が比較的狭い形状をしていることから、地面の植物を無差別に食べるのではなく、栄養価の高いシダ植物や若い芽などを選んで食べる、選択的な採食を行っていたと考えられています。

発見と論文記載

1915年、カナダ・アルバータ州でバーナム・ブラウン(Barnum Brown)はよろい竜の身体前半部分を発掘します。関節が連結された状態のほぼ完全な骨格化石でした。

同年アメリカ自然史博物館がその標本(標本番号AMNH 5381)を取得し、1922年ウィリアム・マシュー(William Diller Matthew)は科学誌に紹介します。特定の種として同定しませんでした。

一方、1924年、カナダ地質調査所の古生物学者チャールズ・スタンバーグ(Charles Mortram Sternberg)率いる調査隊が、カナダ・アルバータ州モリン近郊Edmonton Formationで同じよろい竜の頭骨、右下顎を発見します。この発掘標本(標本番号NMC 8531)に基づき、1928年チャールズ・スタンバーグは新属新種エドモントニア(Edmontonia longiceps)を記載しました。エドモントニアの属名は、発掘地エドモント層Edmonton Formationに由来しています。

先の標本番号AMNH 5381(1915年にバーナム・ブラウンが発掘した標本化石)は、1940年カナダ・トロント大学のラッセル(Loris Shano Russell)によって、エドモントニアに属する新種Edmontonia rugosidensに分類されることになります。

生きていた頃の姿を伝える奇跡の化石

エドモントニアの生きていた頃の姿を想像する上で、非常に重要な発見が近年ありました。2011年にカナダ・アルバータ州で、エドモントニアに非常に近い仲間(ノドサウルス科)である ボレアロペルタ ( Borealopelta ) の化石が発見されたのです。

この化石は、骨だけでなく、皮膚や角質のサヤ、鎧の配置、さらには胃の内容物までが立体的に保存された、まさに「奇跡の化石」でした。この発見により、彼らの背中が赤茶色で、お腹側が明るい色をしていた可能性(カウンターシェーディング)も指摘されています。これは、巨大な肉食恐竜から身を隠すためのカモフラージュだったのかもしれません。

ボレアロペルタの姿は、エドモントニアがどのような見た目で、どのように生きていたのかを私たちに教えてくれる、貴重なタイムカプセルと言えるでしょう。

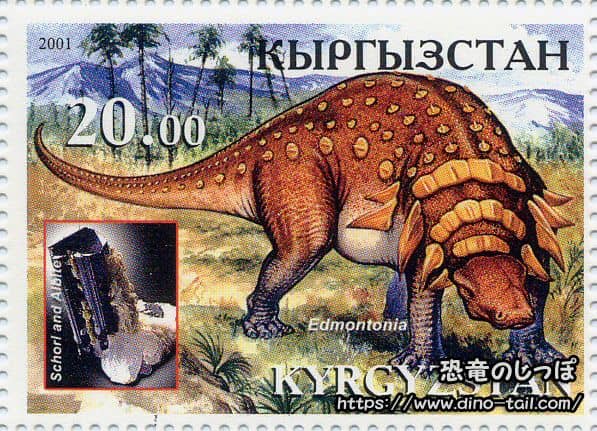

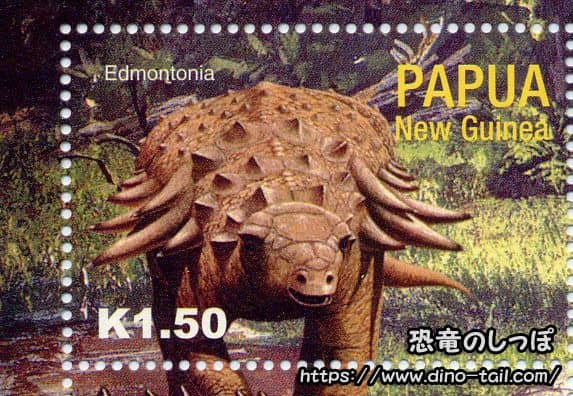

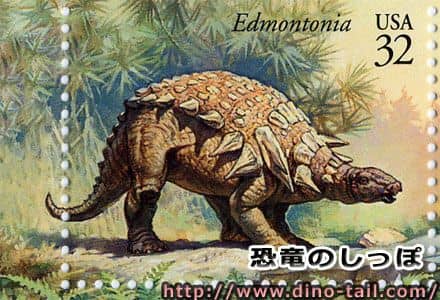

エドモントニアの切手・化石ギャラリー