なぜ恐竜の体重を知りたいのか?

ティラノサウルスが全長13m、アルゼンチノサウルスが全長35m・体重60t超えと聞けば、誰もがその巨大さに圧倒されるでしょう。大きさや体重は、その動物の生態(必要とした食物量、運動能力、成長速度など)を知る上で非常に重要な手がかりとなります。現生の動物なら体重計に乗せれば済みますが、絶滅して化石しか残っていない恐竜の体重は、どのようにして推測するのでしょうか。

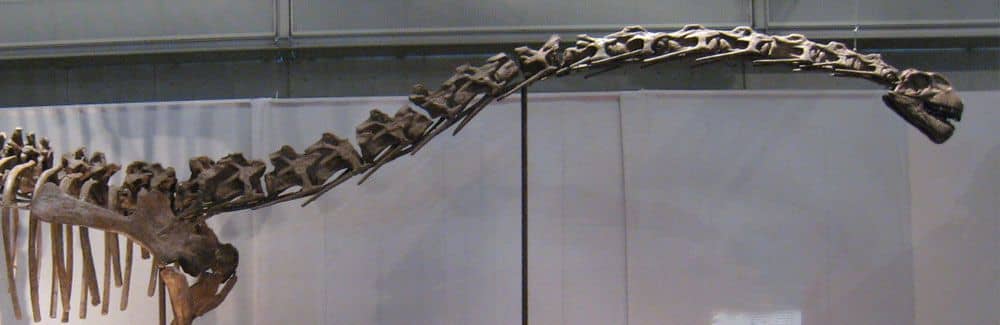

骨格から体積を求める方法

基本的な考え方は、 骨格から生きていた頃の体の体積を復元し、その体積に密度を掛けて体重を算出する というものです。そのためのアプローチとして、いくつかの手法があります。

1. 物理模型を使う古典的な方法

かつては、全身骨格の化石を基に縮尺模型を作成し、その模型を水に沈めて溢れた水の量から体積を求める「アルキメデスの原理」を応用した方法が取られていました。ただし、この方法の精度は、筋肉や脂肪といった軟組織をどれだけ正確に復元できるかという、制作者の技量や解釈に大きく左右されるという難点がありました。

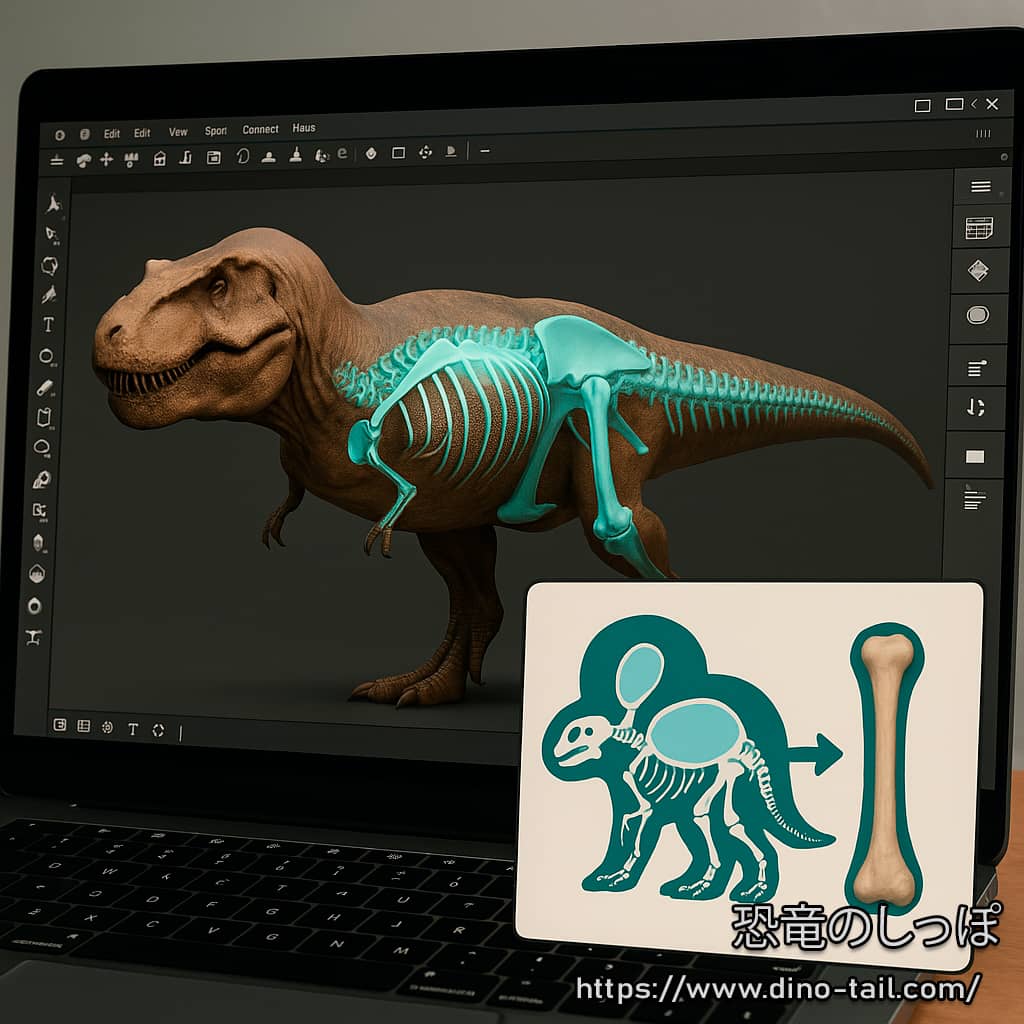

2. 3Dデジタルモデリングを用いる現代的な方法

近年では、化石を3Dスキャンしてコンピューター上に精巧なデジタル骨格モデルを構築し、そこに筋肉や内臓、脂肪といった軟組織を復元していく手法が主流です。この3Dモデルの体積を算出し、現生動物の体の密度(およそ1kg/L)を参考に体重を推定します。

この方法の利点は、痩せ型、標準、肥満型といった様々な筋肉量のパターンをシミュレーションし、体重の推定値に幅(例えば「最小で6トン、最大で9トン」など)を持たせられることです。史上最大級のティラノサウルス「スコッティ」の体重が約8.8トンと推定されたのも、この手法による成果です。

現生動物との比較から推定する方法

もう一つの有力な方法は、現生の動物から得られたデータを利用するものです。特に四足歩行の大型哺乳類(ゾウやサイなど)では、 体重を支える大腿骨や上腕骨の周囲長(太さ)と体重との間に、強い相関関係がある ことが分かっています。

この関係式を恐竜の骨の太さに当てはめることで、その骨がどれくらいの体重を支えられたかを力学的に計算し、体重を推定します。この方法は、断片的な化石しか見つかっていない恐竜の体重を推測する際にも役立ちます。

推定を難しくする要因と今後の展望

様々な手法が開発されていますが、推定は簡単ではありません。例えば、同じティラノサウルスの標本でも、採用する手法や前提条件によって推定値が4トンから18トンまでと、大きなばらつきが出ることがあります。

推定を難しくする「気嚢システム」

特に竜脚類のような巨大恐竜の体重推定を複雑にする要因として「 気嚢(きのう)システム 」の存在があります。これは現生の鳥類が持つ、体内に空気の入った袋(気嚢)を張り巡らせるシステムです。これにより、体を軽量化しつつ、効率的に呼吸することができます。多くの恐竜、特に獣脚類や竜脚類もこのシステムを持っていたと考えられており、骨の内部も空洞になっていました。この気嚢が体全体の何割を占めていたかによって密度が変わり、体重の推定値が大きく変動するため、研究者は気嚢の復元にも頭を悩ませています。

複数の手法の統合

そのため、より正確な体重を導き出すために、現在では単一の方法に頼るのではなく、複数のアプローチを組み合わせる研究が進んでいます。例えば、「骨の太さから力学的に算出する方法」と「3Dデジタルモデルから体積を割り出す方法」の両方で推定を行い、両者の結果が近い値になるようにモデルを調整していくのです。これにより、骨格の強度に見合った、より妥当性の高い体重の範囲を絞り込むことができます。

今後の更なる化石の発見や、分析技術の進歩によって、より精度の高い体重推定が可能になることが期待されています。