ダンクレオステウスとは

| 学名(属名) | Dunkleosteus |

| 分類 | 板皮綱-節頸目-ディニクティス科 |

| 全長 | 約8m |

| 食性 | 肉食 |

| 生息時期 | デボン紀後期(約3億8200万 ~ 3億5800万年前) |

| 下分類・種名 | Dunkleosteus terrelli (模式種) |

| 論文記載年 | 1956 |

特徴:デボン紀の海の絶対王者

ダンクレオステウスは、デボン紀後期の海に君臨した、板皮類(ばんぴるい)に属する巨大な捕食魚です。その姿は、近年の研究によって大きく変わりつつあります。

幻想だった「サメの体」

茨城自然博物館

ダンクレオステウスは、頭部の硬い装甲板しか化石として残らないため、長年、その体はサメのようにスマートな流線型だと想像で復元されてきました。しかし2023年の最新の研究では、より近縁の体の化石が見つかっている他の板皮類との比較から、 実際には体がより短く、ずんぐりとした、現代のマグロやハタのような体型 をしていた可能性が示されました。

この復元に基づくと、最大級の個体でも全長は8mに満たないと推定されていますが、その体型は、長距離を泳ぎ続けるハンターではなく、奇襲を得意とするハンターであったことを示唆しています。

自己研磨する「ハサミ」

ダンクレオステウスは、現代の魚類のような「歯」を持っていませんでした。その代わり、頭部の装甲板そのものが、カミソリのように鋭い刃となっていました。さらに驚くべきことに、この骨の刃は、 口を開閉するたびに上下の刃がこすれ合い、常に鋭さを保つ「自己研磨」の機能 を持っていたことが分かっています。獲物を骨ごと断ち切る、巨大なハサミのような顎だったのです。

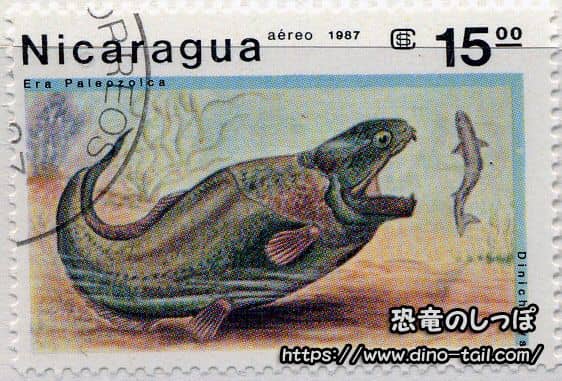

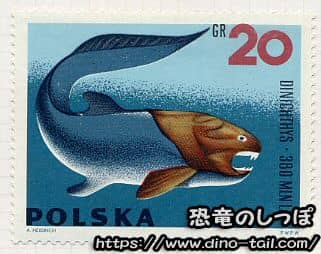

かつては"ディニクチス(Dinichthys)"と呼ばれていました。

生態と絶滅

2007年アメリカ・シカゴ大学が行った研究によると、ダンクレオステウスの噛む力は最大5300Nにも達し、これはホホジロザメやワニを大きく上回る、史上最強クラスの咬合力でした。この強力な顎で、自分と同じ板皮類や、初期のサメ、硬い殻を持つアンモナイトなど、あらゆるものを獲物としていたと考えられています。実際に、他のダンクレオステウスに噛まれた傷跡のある化石も見つかっており、日常的に共食いも行っていたようです。

口内に歯がなく咀嚼できないため、噛みちぎった肉を丸呑みして消化できない骨などは吐き出していたようです。

デボン紀の海の生態系の頂点に君臨したダンクレオステウスでしたが、その支配は長くは続きませんでした。約3億5900万年前、地球規模の環境変動によって引き起こされた「デボン紀後期の大量絶滅」によって、板皮類の仲間は、他の多くの海洋生物と共に歴史の舞台から姿を消したのです。

ダンクレオステウスの切手・化石ギャラリー