映画の「ガオー!」は間違い?

映画『ジュラシック・パーク』でティラノサウルスが初めて登場するシーンを思い浮かべてみてください。地響きと共に轟く、あの象徴的な「ガオー!」という咆哮は、多くの人にとって恐竜のイメージそのものでしょう。しかし、近年の研究は、そのイメージが科学的な事実とは異なる可能性を示唆しています。

声帯のような柔らかい組織は化石として残らないため、恐竜の「声」を直接知ることはできません。では、科学者たちはどのようにして、太古の世界の音を推測しているのでしょうか? その答えは、化石に残された骨の構造と、現代に生きる恐竜の「親戚」たちに隠されていました。

手がかり①:現代に生きる恐竜の親戚たち

恐竜の鳴き声を探る上で最も重要な手がかりは、現代に生きる近縁の動物、すなわち「鳥類」と「ワニ類」です。

鳥類:恐竜の直系の子孫

鳥は恐竜から進化した直系の子孫です。鳥が複雑な鳴き声を生み出すための発声器官は「鳴管(めいかん)」と呼ばれます。2016年、南極で発見された白亜紀後期の鳥類の祖先に近い恐竜ヴェガヴィス・イアアイ(Vegavis iaai)の化石から、この鳴管が世界で初めて発見されました。これは、恐竜が鳥のような声を出していた可能性を示す、重要な証拠です。

すべての恐竜が鳥のようにさえずっていたわけではありませんが、一部の小型恐竜は、現代の鳥のような鋭い鳴き声やさえずりを発していたかもしれません。

どんな声

鳴管を持つ鳥の中でも、アヒルやガチョウといった原始的な鳥類は、比較的シンプルな「グワッグワッ」という鳴き方をします。このことから、少なくとも一部の恐竜は、現代の鳥のような鋭い鳴き声や、アヒルやガチョウのような声でコミュニケーションをとっていた可能性が考えられます。

ワニ類:もう一つの重要な親戚

ワニもまた、恐竜と共通の祖先を持つ動物です。ワニは、口を閉じたまま喉の奥から低く唸るような音を出します。これは「閉口発声(へいこうはっせい)」と呼ばれ、体内で音を共鳴させることで、遠くまで響く威圧的な重低音を生み出します。

ティラノサウルスのような大型の肉食恐竜は、ワニのように口を閉じたまま、地面を揺るがすような不気味な重低音を発していたと考える研究者が増えています。それは、映画の咆哮よりも静かでありながら、獲物の骨まで震わせるような、真に恐ろしい音だったでしょう。

手がかり②:化石に残された骨の形

骨の化石、特に頭骨の構造は、恐竜がどのような音を出し、聞いていたかを解き明かすための貴重な情報源です。

パラサウロロフス:天然のトロンボーン

頭に大きなトサカを持つことで知られるパラサウロロフスは、その良い例です。CTスキャンでトサカの内部を調査した結果、鼻から頭頂部を通り、再び鼻へと戻る複雑な管状の構造が見つかりました。この管は、トロンボーンのような管楽器の役割を果たし、息を吹き込むことで特定の周波数の音を共鳴させ、大きく響かせることができたと考えられています。

この音は、仲間とのコミュニケーションや、危険を知らせるための合図として使われていたのかもしれません。その音色は、単調な唸り声ではなく、独特の響きを持つ「ラッパ」のような音だった可能性があります。

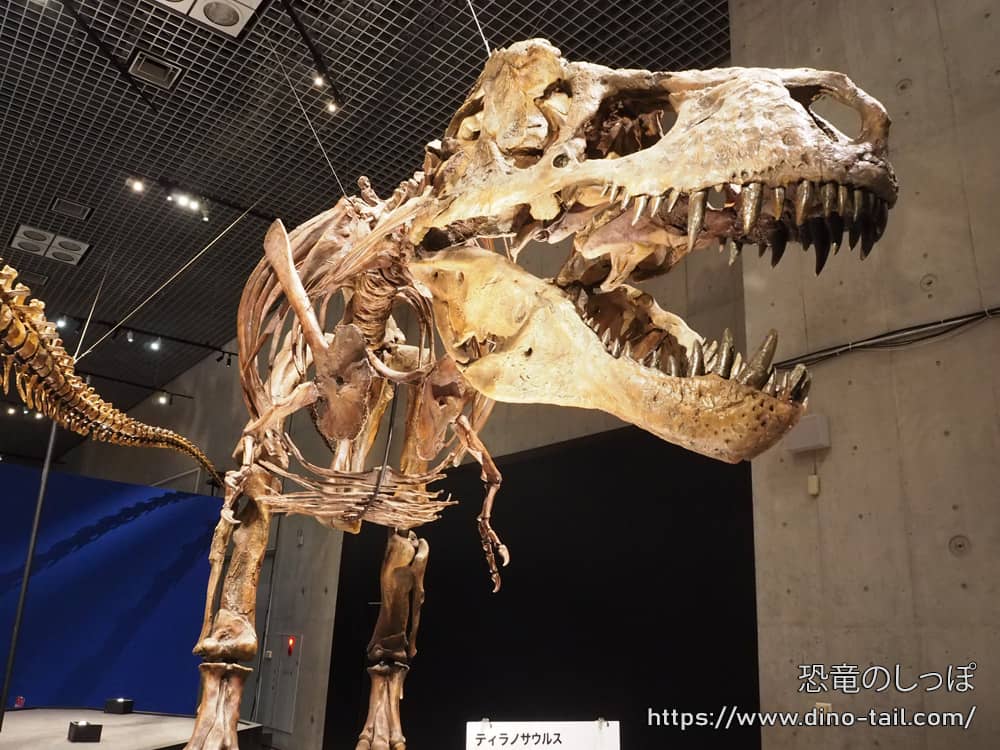

ティラノサウルス:内耳

一般的に、体の大きな動物ほど低い声を出し、小さな動物ほど高い声を出す傾向があります。全長12メートルのティラノサウルスが、小鳥のような高い声で鳴くことは考えにくいでしょう。

恐竜の頭骨の化石から内耳の構造を調べることで、その恐竜がどのくらいの周波数の音を聞き取れたかを推測することができます。動物は、自分が出す声の周波数を最も効率よく聞き取れる耳を持っているはずですので、聞こえ方を調べることで声の周波数帯を推測することができます。

ティラノサウルスの内耳を分析した結果、彼らは特に低い周波数の音(低周波音)を聞き取る能力に長けていたことがわかってきました。

ティラノサウルスはライオンのように「咆哮」するのではなく、非常に低い、地を這うようなうなり声やゴロゴロという音を出していた可能性が指摘されています。超低周波音は、振動として空気や地面を伝わってきたかも知れません。

恐竜時代のリアルなサウンドスケープ

これらの科学的根拠を基に、恐竜時代-白亜紀後期の世界を想像してみましょう。

- 森のあちこちからは、鳥のような小型恐竜の鳴き交わす声が聞こえる。

- 遠くからは、パラサウロロフスが仲間を呼ぶ、低く響き渡るラッパのような音が聞こえてくる。

- 空気が震え、ティラノサウルスが発する、超低周波の唸り声が地面を伝わってくる。

映画のような派手さはありませんが、科学が描き出す恐竜の声の世界は、より多様で、巧妙で、そしてある意味ではるかに恐ろしいものだったのです。