新種の発見と分類学的意義

ルーマニア、ハツェグ島の巨大竜脚類と矮小竜脚類

2025.02.15

UCLの研究チームが、白亜紀後期の「ハツェグ島」であったルーマニアのハツェグ盆地から、2つの新種竜脚類、Petrustitan hungaricus(約2.5m)とUriash kadici(10m超)を発見しました。この発見は、孤立した島嶼環境においても、単純な「島の矮小化」仮説では説明できない、多様なサイズの恐竜が共存していたことを示しています。

「島の矮小化」仮説とは、孤立した環境に住む大型動物が、資源の制約に適応するために小型化するという生態学的原則のことです。

モリソン層の「謎めいた走者」エニグマクルソールEnigmacursor

2025.04.10

ロンドンの自然史博物館は、米国のモリソン層から、これまで誤って分類されていた化石を再評価し、新種の小型草食恐竜Enigmacursor mollyborthwickaeを発表しました。ジュラ紀後期(約1億5500万年〜1億4800万年前)に生息していた、体長約1.8m、体高約64cm、体重は牧羊犬ほどの小型の草食恐竜でした。その名の通り、速く走ることに適した長い脚を持ち、大型恐竜が注目されがちだったモリソン層における小型恐竜の多様性を示しました。

デジタル技術(3Dスキャン)を用いて比較することで、長らく分類が不明瞭であった他の小型鳥脚類(特に同じモリソン層で発見された「ナノサウルス」Nanosaurus)の分類を見直すきっかけとなり、初期の鳥脚類の進化に関する新たな知見を提供しました。

モンゴル、二本爪の異形獣脚類デュオニクスDuonychus

2025.06.20

ゴビ砂漠で発見された新種のテリジノサウルス類、デュオニクス・ツクトバアタリ(Duonychus tsogtbaatari)は、他の同類と異なり二本指に巨大な鉤爪を持っていました。白亜紀後期(約9500万年前〜8960万年前)に生息していました。推定体重は約260kg、中型の草食恐竜です。

特筆すべきは、鉤爪のケラチン鞘が3Dで保存されていたことで、これにより鉤爪が植物を食べるために枝を「フックして引き寄せる」という高度な機能を持っていたことが示唆されました。また、ティラノサウルス類など他の獣脚類と同様に、デュオニクスは、進化の過程で指が減少したことを示す重要な証拠となります。

ティラノサウルス類の進化を埋める新たな祖先種、カヌクウルウKhankhuuluu

2025.08.05

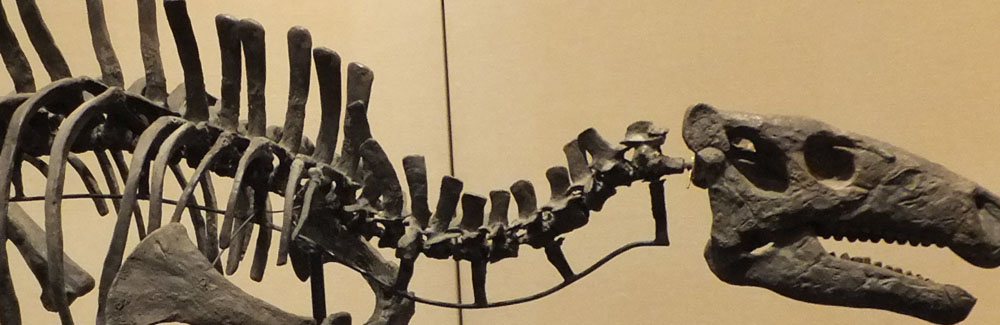

50年前にモンゴルで発掘された化石が、T. rexの祖先にあたる新種Khankhuuluu mongoliensisとして再分類されました。白亜紀後期約8600万年前のモンゴルに生息していたカヌクウルウ(Khankhuuluu)は、小型で俊敏なティラノサウルス類の初期の祖先とT. rexのような巨大な頂点捕食者との間の「ミッシングリンク(失われた環)」と考えられています。

カヌクウルウは、後のティラノサウルス類に見られる強力な顎や骨を噛み砕く能力はまだ持っておらず、より細長い頭蓋骨とカミソリのような歯を持ち、素早さと機敏さで獲物を捕らえる中型の捕食者だったと考えられています。

この発見は、ティラノサウルス類が中型の捕食者から白亜紀後期の頂点捕食者へと進化する過程の重要な「窓」となり、その進化が他の大型捕食者の絶滅という生態系全体の変動によって加速された可能性を示しています。

行動様式と生態系の再構築

複数種による群れの初の直接的証拠

2025.08.12

カナダのダイナソー・プロヴィンシャル・パークで、角竜類と鎧竜類が混在する群れの足跡化石が発見されました。

「なぜ異なる種が一緒に群れるのか?」

最も論理的な推測は「異なる感覚や防御機構を持つ種が連携することで、群れ全体の生存率を高めることができる。現代の草食動物のように、異なる種が協力して捕食者から身を守る」というものです。角竜や鎧竜が、複雑な社会行動をとっていた証拠と考えられます。近くでティラノサウルス類の足跡も発見されており、この仮説を強力に裏付けています。

進化論的パラダイムの再考

恐竜の起源は暑く乾燥した低緯度ゴンドワナ

2025.07.18

ロンドン大学ロンドン校(UCL)の研究チームは、化石記録のサンプリングバイアスを考慮した新しいモデルを提唱し、初期の恐竜が従来考えられていた寒冷な高緯度地域ではなく、熱帯で乾燥した低緯度ゴンドワナで進化したと発表しました。この説は、恐竜が元々暑さに強く、後に内熱性を獲得することで寒冷地へ進出していった可能性を示唆しています。

絶滅前の多様性低下は「見かけ」だった?

2025.04.10

ロンドン大学ロンドン校(UCL)の研究者らは、「白亜紀末期の恐竜の多様性低下は、生物学的な衰退ではなく、地質学的な変動による化石記録の偏り(サンプリングバイアス)である」という研究成果を発表しました。これは、小惑星衝突がなければ、恐竜は依然として繁栄を続けていた可能性を示唆するもので、長年の議論に一石を投じるものです。

-

化石の発見率と恐竜の生息状況

従来の化石記録は、恐竜の種の数が約7,500万年前にピークに達し、その後、小惑星衝突までの900万年間で減少したことを示していました。しかし、研究チームは、「この化石の減少は、小惑星衝突前の時代に、化石が発見されやすい岩石の露出が減ったことが原因である」と結論付けました。つまり、化石の記録自体が不完全であったということです。 -

新しい分析方法

研究チームは、北米の化石データを用いて、「占有モデリング」という手法を採用しました。 恐竜が実際に生息していた可能性のある範囲(占有率)を、地理、地質、気候などの要因に基づいて推定しました。

その結果、小惑星衝突までの最後の1,800万年間、4つの主要な恐竜グループ(アンキロサウルス科、ケラトプス科、ハドロサウルス科、ティラノサウルス科)の生息範囲は安定していたことがわかりました。

この研究は、恐竜が小惑星衝突の時点で絶滅に向かっていたのではなく、依然として繁栄を維持していた可能性を示唆しています。