カマラサウルスとは

| 学名(属名) | Camarasaurus |

| 名前の意味 |

空洞のあるトカゲ

kamara(空洞)[ギリシャ語]-saurus(トカゲ)[ギリシャ語] |

| 分類 | 竜盤目・竜脚形類 (竜脚形亜目・竜脚下目) |

| 全長 | 約15-23m |

| 食性 | 植物食 |

| 生息時期 | ジュラ紀後期(約1億5500万年-1億4500万年前) |

| 下分類・種名 |

Camarasaurus grandis

Camarasaurus lentus Camarasaurus lewisi Camarasaurus supremus |

| 論文記載年 | 1877 |

| 属名の記載論文 |

On a gigantic saurian from the Dakota eopoc of Colorado.

Palaeontological Bulletin (25). by E. D. Cope. 1877. |

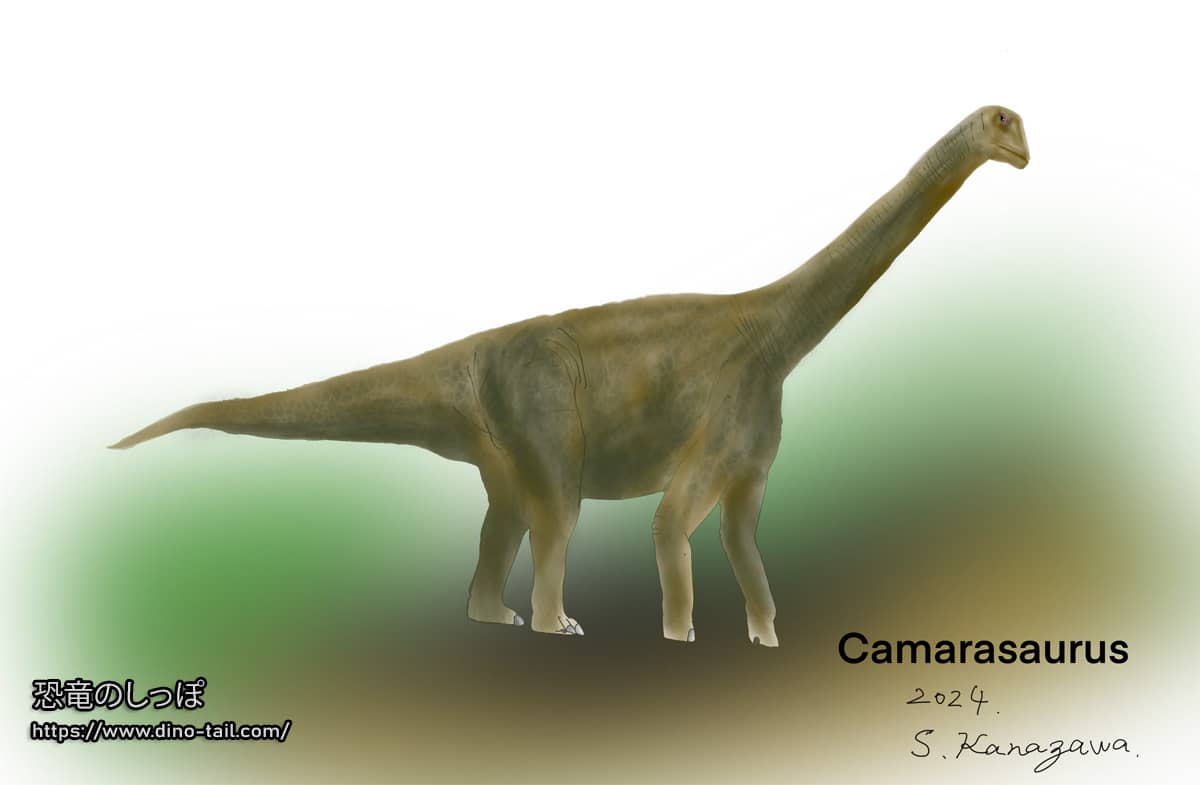

特徴

カマラサウルスは、ジュラ紀後期の北アメリカで最も栄えた竜脚形類の一種です。

全長は15-23m。推定体重は20tに及びますが、ジュラ紀後期の竜脚類としては大きい方ではありません。

首と尾は、他の竜脚類に比べて比較的短めでした。前肢は後肢よりわずかに短いものの、全体として背中はほぼ水平に保たれていました。その巨体を支える四肢は現代のゾウのように太い柱状であり、体重を消耗の激しい筋肉ではなく、骨格そのもので効率よく支える構造になっていました。この体型は、高所や低所に特化するのではなく、中程度の高さの植物を安定した姿勢で食べるのに適した設計であったことを示唆しています。

大人と子供の個体が一緒に見つかることもあり、群れで生活していた可能性があります。

スプーン型と呼ばれる形状です。ディプロドクスなどと比べると太く丈夫な構造でした。

カマラサウルスの歯は、ディプロドクス等と比べると太く丈夫でした。2006年に公表されたところによると、平均62日ごとに生え替わっていたことがわかっています。

他の竜脚形類と同じように消化を助けるための石がお腹から見つかっていますが、短周期で生え替わった丈夫な歯は、より堅い植物を食べたか、口の中で草のすり潰し(咀嚼)をした可能性を示唆しています。

巨大な足それぞれに5本の指があり、内側の指には防御のための大きく鋭い爪をもっていました。

様々な成長段階の骨格化石が発掘されており、竜脚形類の生態を理解するのに役立っています。

カマラサウルスの長距離移動

カマラサウルスが生息していたジュラ紀後期の北米「モリソン層」は、広大な氾濫原で、乾季と雨季がはっきりした半乾燥気候でした。

2011年、アメリカ・コラロド大学は、カマラサウルスの歯化石を分析した研究結果を発表しました。

「カマラサウルスは、毎年 季節によって300kmほどの長距離を移動していた」ことがわかったのです。

どうして歯の化石から、長距離移動の痕跡が見つかるのでしょう。

カマラサウルスの歯は約5ヶ月ごとに生え替わります。研究チームは、"高地(山岳部)と低地(平野部)の酸素同位体の割合が違うこと"と"歯の生え替わり期間"に着目しました。標高が高い土地ほど、酸素同位体(18)は低くなる傾向があります。カマラサウルスが水を飲むと酸素同位体が体内に取り込まれて、歯のエナメル質を形成します。含まれる酸素同位体の割合変化を、おおよそ30本の歯化石について調査しました。

その結果、歯の根元(歯根)と先(歯冠)では酸素同位体(18)の割合がまったく違っていました。

カマラサウルスは5ヶ月の間に、高地(山岳)と低地(平野)を移動していたことがわかったのです。

乾いた季節には食べ物となる植物が減るため低地を離れて植物の多い山岳に移動し、雨が降るようになると低地に戻った可能性が高いそうです。

モリソン層における最多の竜脚類-生存戦略

モリソン層では、カマラサウルスの他にも、ディプロドクス、アパトサウルス、ブラキオサウルスといった複数の巨大な竜脚類が同じ土地で共存していました。彼らが食料を巡って絶えず争うことなく共存できたのは、食性や採食方法の違いによる巧みな「食べ分け」があったためと考えられています。

前述の通り、カマラサウルスは頑丈なスプーン状の歯で、針葉樹などの硬い植物を食べていました。一方、ディプロドクスは、口の先端に集中した鉛筆状の繊細な歯を持っており、これを使って地面近くに生えるシダなどの柔らかい植物を、熊手でかき集めるように食べていたと推測されています。異なる種類の植物を、異なる高さで食べることで、彼らは直接的な競争を避け、巨大な体を維持するのに十分な食料をそれぞれ確保することができたのです。

当時カマラサウルスが生息していた地域で生態系の頂点に君臨していたのは、アロサウルスのような大型の肉食恐竜でした。ダイナソー国定公園で発見されたカマラサウルスの骨盤の化石には、アロサウルスの歯によってつけられたとみられる傷跡が残されています。これは、カマラサウルスが実際にアロサウルスの標的となっていたことを示す証拠です。成体になればその巨体自体が武器となりましたが、若く小さな個体は常に捕食の脅威に晒されていたことでしょう。彼らはその巨体で敵を押しつぶしたり、比較的短いながらも強力な尾を鞭のように振るったりして、必死に身を守っていたと考えられます。

カマラサウルスがモリソン層で最も多く発見される竜脚類であるという事実は、彼らが「最大」でも「最長」でもなかったことを考えると、不思議に思えるかもしれません。

しかし、その成功の鍵は、特定の環境に特化しすぎない「汎用性」と、それによってもたらされる高い「適応力」にあったと推察されます。彼らの頑丈な歯は、他の竜脚類が利用しなかった、あるいはできなかった硬い植物を食べることを可能にしました。これは、季節変動が激しく、時に食料が乏しくなる半乾燥気候において、生き残る上で決定的に有利な能力でした。特定の植物に依存するスペシャリストよりも、食べられる植物の多い方が、生き残る可能性が高かったのです。カマラサウルスの成功は、その巨大さや奇抜な形態によるものではなく、むしろ大きすぎない「体格」と、「たくましい食性」という、堅実な生存戦略のおかげであったと言えます。

コープとマーシュの化石発掘競争

1877年、アメリカ・コロルド州で地元の学校教師だったルーカス(Oramel W. Lucas)は断片的な脊椎骨の化石を発見します。

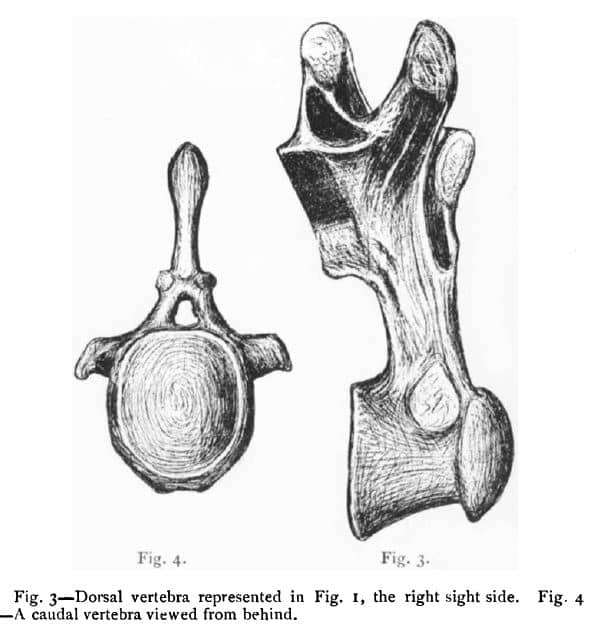

出典:On the Vertebrata of the Dakota Epoch of Colorado. the American Philosophical Society, Vol. 17, No. 100. by E. D. Cope. 1877.

エドワード・コープ(Edward Drinker Cope)は、この化石を買い取り、1877年のうちにカマラサウルスを記載します。

カマラサウルスの学名は、ギリシャ語で「空洞のある(καμαρα)」と「トカゲ(σαυρος)」を組み合わせたもので、「空洞のあるトカゲ」を意味します。これは、頸椎(首の骨)や背椎に見られる「側腔(pleurocoel)」と呼ばれる特徴的な空洞に由来しています。

この空洞は、現在の鳥類の骨がそうであるように、内部に呼吸器系の一部である「気嚢(きのう)」を収めることで、巨大な骨格の重量を大幅に軽減する役割を果たしていたと考えられています。これは、最大で20トンにも達する巨体を効率的に支え、かつ活発に動かすための洗練された解決策でした。

チャールズ・マーシュ(Othniel Charles Marsh)も同年、竜脚類の新属新種モロサウルス・グランディス(Morosaurus grandis)を記載しましたが、現在ではカマラサウルスの一種と考えられています。

それ以降保存状態の良い化石の発見が相次ぎ、1925年チャールズ W.ギルモア(Charles W. Gilmore)によって精度の高いカマラサウルスが復元されました。

カマラサウルス属はエドワード・コープが命名しましたが、その下位分類である種のレベルでは エルワード・コープとチャールズ・マーシュが命名者(記載者)として入り混じっています。

| 記載年 | 論文記載者 | 種名 |

|---|---|---|

| 1877 | エドワード・コープ | Camarasaurus supremus |

| 1877 | チャールズ・マーシュ | Camarasaurus grandis |

| 1889 | チャールズ・マーシュ | Camarasaurus lentus |

話題

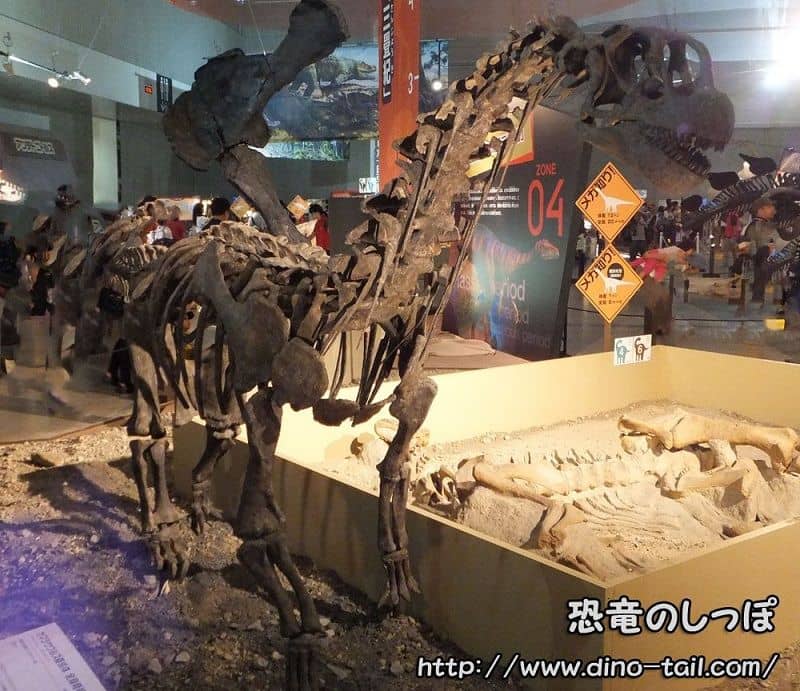

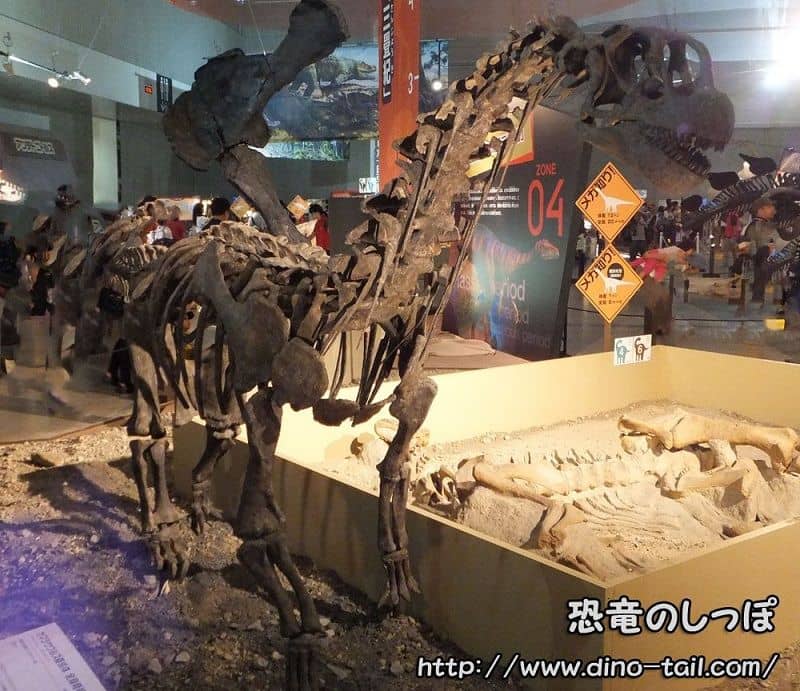

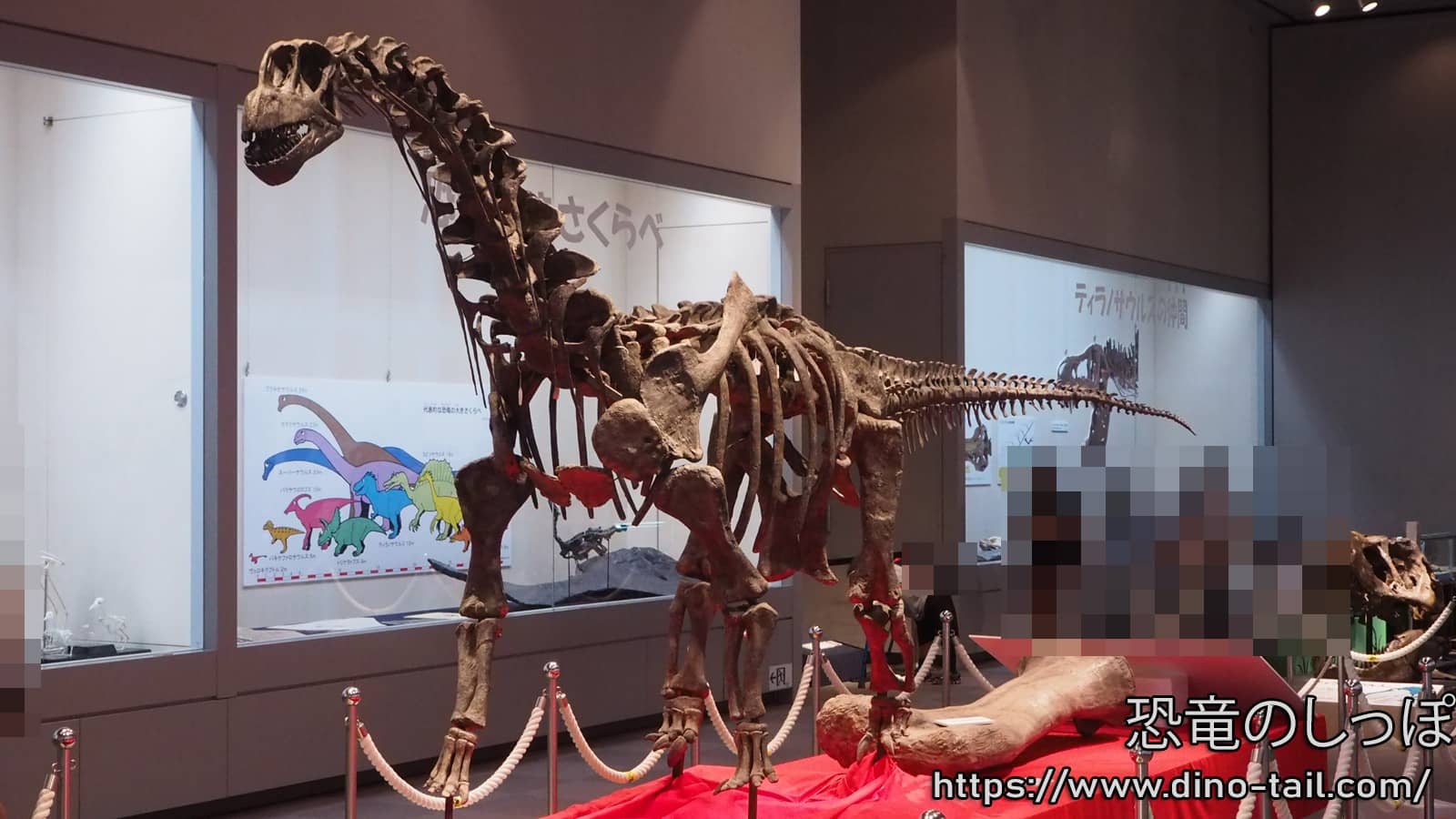

群馬県立自然史博物館でカマラサウルスの実物骨格が、東京・上野にある国立科学博物館では頭骨化石が、それぞれ常設展示されています。

福井県立恐竜博物館で展示されているカマラサウルスの全身骨格は、2007年にアメリカ・ワイオミング州で発見され、2009年に同博物館が購入しました。全身の9割以上が、レプリカではない実物の化石で組み上げられており、その迫力とリアリティは他に類を見ません。全長15メートルに及ぶ巨大な骨格は、博物館が独自に化石のクリーニングから研究、そして組み上げまでを一貫して行った「プロジェクト・カマラサウルス」の集大成となっています。日本の恐竜研究の水準の高さを国内外に示す象徴的な標本であり、その存在感は、訪れる人々に忘れがたい感動を与えています。

2008年アメリカ・UGOBE社から

全長30cm、体重1.5kgのロボット

カマラサウルスの切手・化石ギャラリー